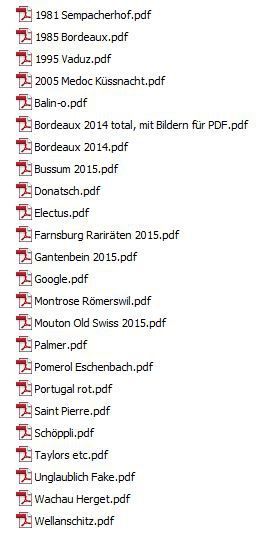

Archiv 2015

ERLEBNISSE IM JAHR 2015

BARCA-VELHA; WINE OF THE YEAR

Wenn man das Gefühl hat alles schon einmal getrunken zu haben und dann doch noch einen neuen Weltklassewein entdeckt... Den Barca Velha kannte ich schon von früher. Und er war immer grossartig. Aber halt früher - von der Vinfiikation her - ziemlich traditionell. Jetzt bin ich ihm wieder begegnet. Thomas Weissmann hatte ihn zu einem halbunvernünftigen Gelage mitgebracht. Ich genoss ihn, ohne gross zu proklamieren. Ich wollte nicht gegen die tischdominierende Bordeaux-Lobby ankämpfen. Doch Eines kann ich Euch sagen, der 2000er Barca-Velha (19/20) hat mich zutiefst beeindruckt. Im Netz findet man ihn um die 300 Franken. Und - er ist praktisch nur in Portugal erhältlich.Klar hatte ich auch dieses Jahr wieder die allerbesten und teuersten Tropfen auf der Zunge. Aber wer ist schon jeden Tag Kaviar. Das war die genialste 2015er-Wein-Abwechslung

ELKE DRESCHER’S LANGER WEINTAG

Es gab da gleich mehrere Veranstaltungen an diesem 18. Dezember 2015. In Wien hätte man zu einem Theaterstück von Otto Schenk gehen können. Anke Geissler lud zum Kabarett Brunch nach Leipzig ein. In Berlin fand im Dunkelrestaurant Nocti Vagus ein erotisches Diner statt. Und die Raritätenweinhändlerin Elke Drescher lud zu zwei besonders weinigen Events ein in die Ahr-Region ein.

Ich wählte Plan D! Also flog ich am Morgen nach Köln-Bonn. Dann wählte ich dummerweise den Zug. Mit ein paar Mal umsteigen. Was mir aber die Möglichkeit bescherte im Bahnhof in Köln ein von mir heiss geliebtes und dann kalt gegessenes Mettbrötchen zu ergattern.

In Bad Neuenahr-Heppingen wartete die überschaubar eher kleine Gruppe, in einem gefühlt noch etwas kleineren Raum auf die letzten Teilnehmer. Da gehörte ich jetzt – dank deutscher Bundesbahn – auch dazu.

Der sonor-zuverlässige Edelsommelier Oliver Speh hatte alles schon dekantiert und es ging somit auch gleich los…

Wie der sensationelle 1947 La Mission schmeckte und die Magnum 1961 Margaux und der 1959 Gruaud Larose. Und warum Elke Drescher (Bild) gerade den 1968er Vega Sicilia in den Händen hält.. www.bxtotal.com

LEIN MEMORABLER BORDEAUX-LUNCH

Wo haben Sie denn Ihren Computer, fragte mich mein unmittelbarer Tischnachbar. Machen Sie keine Notizen? Bekommen wir danach keinen Bericht?

Ich kam auf den letzten Zacken an. Man hatte sogar auf mich warten müssen. Also wollte ich mich noch elektronisch aufbäumen und zog es vor, meine Eindrücke auf den Menuzettel zu kritzeln. Und ausserdem hätte selbst mein Mini-Labtop gar keinen Platz gehabt.

Der Tisch war aus «Tischgrössengründen» mit Gedeck und Gläsern überfüllt. Auch gut so, denn das lässt hoffen. Nach dem Motto: «Lieber viel Platz im Glas als zum Sitzen.»

Und wir wurden in Steinheuer’s Alter Post in Bad Neuenahr-Heppingen nicht enttäuscht. Weder im Glas, noch auf dem Teller. …

Im Bild oben dekantiert Oliver Speh grad den 1990er Château Angélus. Der gehörte zur Abschlusstrilogie – zusammen mit dem Pichon Baron und dem Pape-Clément des genau gleichen Jahrganges.

1950 Cheval Blanc und mehr

FRANZÖSISCHE SCHÖPPLI FÜR DEN FRANZÖSISCHEN LUCIEN

Der Titel ist gross – die Flaschen hingegen sind ziemlich klein. Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an…

Mein Freund Lucien besitzt – nebst dem helvetischen, roten Büchlein – auch den Pass der Grande Nation. Und er lebt, wenn er nicht grad fliegenderweise Meilen sammelt, in seinem wunderschönen Haus in Ste. Maxime. Mit seiner Gattin Rita.

Und manchmal kommen dort die Gabriel’s auf Besuch und dürfen einfach so im Keller nach Lust und Laune auswählen.

Und damit das Gefälligkeitskonto kein Defizit aufweist, laden wir die Beiden jeweils im Dezember zu uns nach Eschenbach ein. So kurz vor Weihnachten. In der Regel so um vier Uhr Nachmittags. Denn bevor degustiert wird, kommen die Jasskarten auf den Tisch.

Und entweder Karin oder René kochen was Feines für den Abend. Heuer war Karin dran. Mit dem Burgunder-Geschnetzeltem. Ein Leibgericht von René…

Und das ganze Jahr über zerbreche ich mir den Kopf, was ich da so an diesem Abend jeweils in die Gabriel-Gold-Gläser einschenken könnte.

Ich liebe gewisse Vorgaben. Wenn sich ein Thema ergibt, dann sind nämlich die Rahmenbedingungen klar. Und der längerfristige Memory-Effekt ist garantiert.

Da sich diese Einladung schon zum x-ten Mal wiederholt, brauchte ich etwas länger, um auf eine zündende Idee zu kommen.

So irgendeine Region? Oder den ganzen aber das gleiche Château? Also eine Vertikale? Oder ein bestimmter Jahrgang mit verschiedenen Provenienzen?

Da wir manchmal auch schon mehr Leute am Tisch waren, ergab es sich, dass wir in der Regel aus Normalflaschen tranken.

Jetzt waren wir nur vier Personen. Plötzlich ging mir ein Gedankensblitz durch den Kopf: Viele, kleine, reife, halbe Flaschen…

Der Lafite 1986 war der grösste Wein aber noch zu jung. Vier Weine erreichten 19-Punkte: 1934 Haut-Brion und drei Pomerols vom Jahrgang 1994: Lafleur, Le Pin und Pétrus. Die ganze Schöppligeschichte

CHEVAL BLANC IN LUZERN

Wer sich auch nur ein klitzekleines Bisschen mit dem Bordeauxwein auskennt, der weiss was mit «Cheval Blanc» gemeint ist. Das ist ganz klar der wohl berühmteste St. Emilion. Ein veritabler Premier Grand Cru A.

Will man im Netz mehr erfahren und klickt auf Bilder, dann erscheint das Weingut oben links an allererster Stelle. Bevor es aber zu Hunderten von Bildern von weissen Pferden geht, kommt die Gastronomie zum Zug…

So heisst

denn ein neues Resort auf den Malediven (Insel Randheli) auch genau so.

In Lembach (Elsass) gibt es die Auberge du Cheval Blanc. In der Schweiz gibt es drei Hotels mit dem Namen Cheval Blanc; in Bulle, Baldersheim und Zofingen.

Die typisch schweizerische Gastro-Variante zum weissen Pferd, wäre das «weisse Rössli». Auch solche Beizen gibt es ganz viele.

Das bekannteste davon ist aber in Österreich zu finden. Nämlich das weisse Rössl am Wolfgangsee.

Sucht man spezifisch nach «Cheval Blanc» und «Luzern», so erfährt man, dass der Luzerner Peter Knogl im noblen Restaurant Cheval Blanc in Basel Küchenchef ist.

Die allerbeste, mögliche Cheval-Blanc-Luzern-Verbindung haben 20 Weinfreunde kurz vor den Festtagen 2015 im Restaurant Old Swiss House in Luzern erlebt. Denn auf dem Gabentisch standen fast zwei Dutzend Jahrgänge vom legendären Château Cheval Blanc. Von 1934 bis 2002. Auch die 1947er-Legende war mit dabei!

Ergänzt wurde dieser einmalige Weinabend mit perligem 2003 Champagne Dom Perignon und der dunkelgoldenen Sauternes-Ikone 1967 Château d’Yquem für das grosse Finale.

Im Bild oben: Pierre-Olivier Clouet (techn. Direktor von Cheval Blanc) und René Gabriel im Old Swiss House Luzern.

BLINDTEST IN ZUG

Da war ich sehr gut drauf!

Und fand fast alles raus!

VORBEREITUNG IST ALLES

Auf einen «Wettkampf» muss man sich gebührend vorbereiten. Dies, damit man psychisch und physisch auf dem Dampfer ist. So machte ich es auch für das legendäre Munich-Tasting in München.

Da ich am Vormittag noch in Rottach-Egern am Tegernsee weilte, begab ich mich in das herzogliche Braustüberl und genehmigte mir ein Bier, eine Bretzen und sechs Nürnberger Bratwürstchen mit Kraut. Ein klassisches Münchner-Doping also, um ganz sicher über die Runden zu kommen!

THE LEGENDARY MUNICH-TASTING

Die fünf Sterne vom Hotel Königshof in München sind richtungweisend für diesen unglaublichen Weinabend. Denn – die Endziffer 5 zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Mega-Tasting.

Nimmt man alle vinösen Endziffern von Null bis Zehn und beginnt mit den 40er Jahren, so scheinen sich die 5er als Seriensieger zu etablieren was die Jahrgangsqualität betrifft. Denn; 1945, 1955, 1975, 1985, 1995 und 2005 waren alles ganz grosse Weinjahre. Einzig das Jahr 1965 muss man ganz schnell vergessen.

Mit dem allerjüngsten, noch in den Fässern schlummernden 2015er, scheint sich ebenfalls wieder eine Sensation anzubahnen.

Also liefert die Endziffer 5, über acht Dekaden betrachtet, in der Summe die besten Weine. Zumindest was Rotweine betrifft, besonders in Bordeaux und Kalifornien. Und – um genau diese beiden Gebiete ging es in der Hauptsache an diesem Tasting.

Nicht zum ersten Mal standen sich diese beiden ungewollten Kontrahenten gegenüber. Immer wieder werden da in sportlichen Weinwettkämpfen die Önoklingen gewetzt.

Seit dem legendären Paris-Tasting! Da organisierte der Engländer Steven Spurrier eine Blindprobe, bei welchem die kalifornischen Weine den Bordeaux’ gehörig eins auf den Deckel gaben. Die Franzosen monierten darauf, dass der Bordeaux seine Qualitäten erst nach ein paar Jahren Flaschenreife zeigen könnten. Dies, weil «Terroir»! Zwei Jahrzehnte später wurde die Probe mit den gleichen Weinen wiederholt. Wieder gewannen die Kalifornier. Terroir hin oder her!

An diesem legendären Munich-Tasting ging es auch wieder um eine Gegenüberstellung von Bordeaux und Kaliforniern.

Mit Pétrus, Latour, Haut-Brion, Screaming Eagle, HJarlan, Heitz, Phelp. Groth etc.

Der ganze Abend auf 10 PDF-Seiten www.bxtotal.com

UNITED COLOURS OF SAUTERNES

Leider korkte der 1975er d'Yquem am Langer-Tasting in München ein klitzekleines Bisschen. Und der 1985 war zwar besser als ich dachte, aber nicht viel besser als ich vermutet hatte. Nicht auf dem Programm stand der 1945er. Das war nochmals so ein richtig schönes Weinzucker’l zum Finale.

1945 Château d’Yquem: Dunkles, sattes Gold-Braun. Die Nase ist würzig und zeigt viel Feigentöne, Gerstentouch und Kakaonoten. Im Gaumen dramatisch konzentriert, immer noch mit einem polarisierenden Süsse- Säurespiel aufwartend. Ein wahnsinniger Nektar, der die Dramaturgie des sehr oft allerbesten Sauternes (d’Yquem!) hemmungslos ausnützt. Das pfeffrige Finale ist mit einer geballten Ladung Rosinen, Dörraprikosen und fettem Malmsey-Madeiratouch bespickt. Obwohl schon etwas müde war, schlug dieses Genusserlebnis ein wie eine Bombe! 20/20 trinken

GROSSE, ROTE BORDEAUX’ UND ZWEI ALTE SAUTERNES

Will man einen ganz schönen Genussabend unter Weinfreaks verbringen, dann muss man reife Bordeauxweine öffnen. Will man sich dabei auch manchmal ganz gewaltig ärgern, dann korkt in der Regel die eine oder andere Flasche. Will man sich aber trotzdem wie ein Weinkind kurz vor Weihnachten freuen, dann ignoriert man das ganz einfach. Und erfreut sich dann an der Genusssubstanz welche übrig bleibt. Und das war an diesem «tanninreifen» Diner in der Dichterstube in den Egerner Höfen in Rottach Egern absolut der Fall!

Nehmen wir mal die Fieslinge vorweg und stecken die danach schnell wieder weg: 1982 Léoville Las-Cases (brutaler Kork). Beim 1986 Pichon-Comtesse-de-Lalande bin ich mir ganz und gar nicht sicher. Klar war; er hatte da so was Korkiges. Aber er wies auch jenen TCA-Ton auf, der in diesen Jahren in verschiedenen Kellern grassierte. Oder dann war es einfach eine ganz gewaltige Bretanomyces-Ladung?

1982 CHÂTEAU MARGAUX MAGNUM

Da braucht es Nerven wie Drahtseile. Oder eine ganz grosse Ration Baldriantropfen!

In derselben 1982er Serie korkte schon der Las-Cases. Dann konnte man sich mit dem sensationellen Lynch-Bages und dem klassischen Palmer 1982 wieder aufmuntern. Und dann dies; die Magnum Château Margaux korkte. 3000 Euro fürs Robinet…

Wie die roten Bordeaux von 1947 La Conseillante bis 1990 Latour schmeckten... www.bxtotal.com

Die beiden, grossen Sauternes (siehe unten)

ERLÖSENDES SAUTERNES-LÄCHELN

Wenigen Teilnehmern ist jeweils bewusst, was es heisst, ein solches Tasting zu organisieren.

Schon am frühen Nachmittag war Thorsten Grubmüller (www.grubis-weine.de) im tiefen Keller und entkapselte, entkorkte und dekantierte. Dann spülte er die Flaschen aus und goss den Wein wieder vorsichtig in die Original-Bouteille zurück.

Die Veranstaltung könnte auch unter dem Motto «Verbrecher kehren immer wieder an den Ort der Tat zurück». Grubmüller war nämlich vor ganz vielen Jahren Koch in den Egerner Höfen.

1928 Suduiraut: Rotgold mit viel braunem Schimmer. Traumhaftes Bouquet, mehr Malmsey-Madeiranuancen wie Sauternes, Curry, Lorbeer, Dörrfeigen. Ein richtig gehender Rosinencocktail. Im Gaumen reicht ein kleiner Tropfen um die Aromatik explodieren zu lassen, hier nur mehr noch Malzsirup und Likör mit feinen Kräutern durchsetzt, irgendwo ist da auch noch etwas Minziges dabei. Ein sehr reifer und zugleich auch irgendwie noch erstaunlich präsenter Suduiraut. Ein zur Andacht zwingender, schier 90jähriger Nektar. 19/20 trinken

1937 Gilette: Leuchtendes Orangegelb. Unglaubliches Bouquet, er duftet nach frisch geschälter Mandarine und Cointreaulikör, dahinter viel Dörraprikosen, verspielt und parfümiert. Im Gaumen saftig, cremig und superb balanciert, genau so wie die besten 1937er sind. Kein satt machender, schwerer Nektar, sondern schier eine tänzerische Variante. Da nimmt / nähme man gerne noch einen zweiten Schluck. 19/20

REIFE, ÖSTERREICHISCHE WEINLEGENDEN

Das war der Titel der tollen Veranstaltung. Ausgeschrieben beim Organisator Thorsten Grubmüller (www.grubis-weine.de).

Ich fuhr länger als gedacht. Irgendwo nach Innsbruck lockte mich das Navi Richtung Achsensee. Dann ging’s durch eine wenig besiedelte, waldige Gegend Richtung Tegernsee.

Da es bereits so Nullgrad kalt war, genoss ich die Wärme im Hotel. Erst wartete ich in der Hotelhalle vom Park Hotel Ergener Höfe und fragte dann nach dem Eventort.

Das sei in der Alm, Hauptgang raus und 50 Meter links. Da es immer noch kalt war, und nicht wirklich nur 50 Meter, fröstelte ich.

Doch der kurze Weg lohnte sich, denn die Alm ist eines der gemütlichsten Lokale, welche man sich für einen solch besonders weinigen Abend vorstellen kann..

Die beiden Jahrhundertweine an diesem Abend: 1999 Grüner Veltliner Honivogl und die 1995 TBA Nr. 12 von Kracher.

Die ganze Geschichte

SEMILLON-SENSATION!

Eigentlich wusste ich es. Aber wir hatten uns aus den Augen verloren. Zwei Mal besuchte ich schon das Hunter Valley in Australien und machte dort bei der Winery Tyrell’s einen Halt. Aber das ist leider schon zwei Jahrzehnte her…

Nun bin ich diesem Wein wieder zufällig begegnet. Während meiner Buchpräsentation zur Gabriel-Weinbibel wurde dieser Wein in Salzburg und Wien ausgeschenkt. Ich flippte völlig aus. Einen so perfekten, ansprechenden, trockenen Semillon hatte ich noch nie in meinem etwas verwöhnten Gaumen.

Das sei in der Alm, Hauptgang raus und 50 Meter links. Da es immer noch kalt war, und nicht wirklich nur 50 Meter, fröstelte ich.

2010 Semillon VAT 1 Tyrell’s Hunter Valley:

Extrem hell mit lindengrünen Reflexen. In der Nase wirkt er für einen fünfjährigen Wein extrem frisch und hat noch sehr viele Primäraromen, Agrumenschimmer, florale Züge, unglaublich viele Schichten zeigend und stetig zulegend. Im zweiten Ansatz Brennnesseln, Kerbel, Sauerampfer, grüne Quitte und Williamsbirnen. Im Gaumen mit kräftiger Säure, die ist aber schon perfekt im noch leicht nervigen Extrakt eingebettet ist. Hier entwickelt er noch mehr Aromen als in der Nase, das Finale ist kräftig und sehr lang. Es ist kein weisser Bulldozer, sondern ein grossartiger Wein, von dem man sehr gerne einen zweiten Schluck nimmt. Aus Erfahrung von den Tastings auf Tyrell’s weiss ich, dass solche Weine Jahrzehnte weiter reifen können und dabei dann Melonen- und Honigaromen entwickeln. Also nicht gleich den ganzen Karton «entsorgen», falls man sich von diesem einzigartigen Weltklasse-Semillon in den Keller legt. 20/20 trinken

Bezugsquelle: www.weinco.at Preis: € 49.99

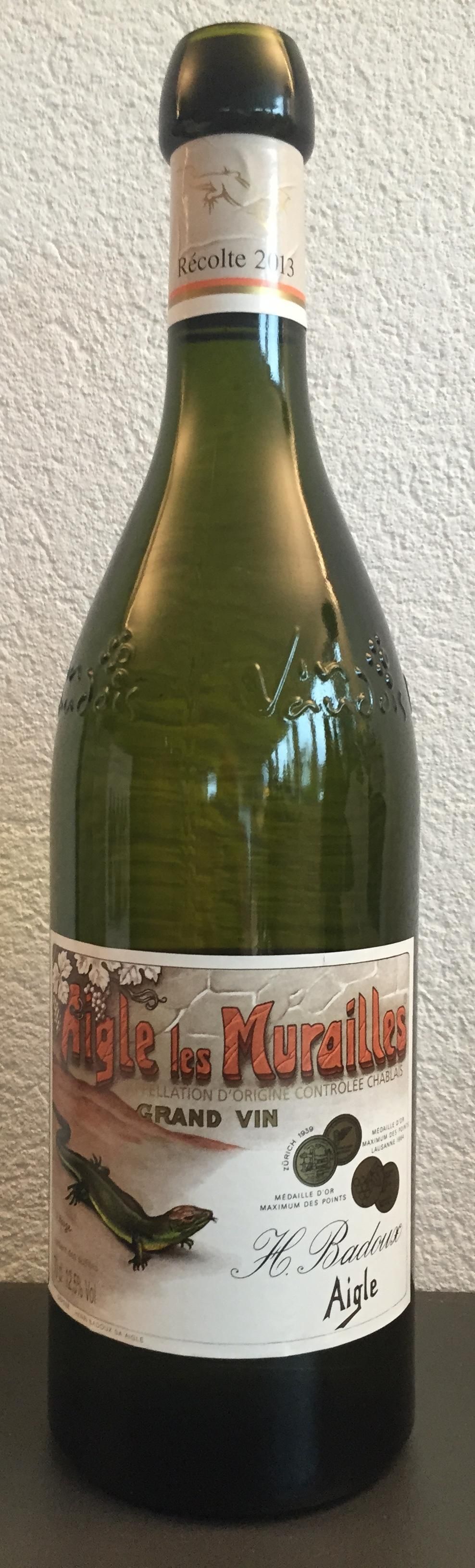

AIGLE LES MURAILLES- SPAR-SONDERAKTION

Der beliebteste Weisswein der Schweiz in Aktion. Da muss man ganz einfach profitieren. Ob man will oder nicht!

Statt 21 Franken nur 14.95. Also 28 % (gemäss Inserat). So hat es der Marketingleiter ausgerechnet. Sieht doch gut aus. Genau unter 15 Franken. Da ist der Kunde doch König!

Oder vielleicht doch der Verarschte?

Nehmen wir Mal den Listenpreis unter die Lupe. Das ist doch der Preis, den man auch beim Produzenten zahlen müsste.

Also surfe ich nach Badoux und ich finde unter www.badoux-vins.ch schnell den Aigle les Murailles. Und zwar für CHF 19.60.

Also woher nimmt der Spar diese deklarierten 21 Franken als Basispreis?

Bei Mövenpick kostet er aktuell CHF 17.50. Bei Coop CHF 15.05. Bei Flaschenpost CHF 17.50. Bei Manor dann CHF 21. Vielleicht hat halt Spar bei Manor geschaut, was der Basis-Preis sein könnte…

Und jetzt werde ich gleich nochmals stutzig! Denn beim Badoux geht es um den Jahrgang 2014. Beim Spar um den 2013er.

Also eine echte Rarität! Ein Reifweinerlebnis, das wirklich nur den Sparkunden zu gute kommt. Denn – alle anderen haben nur noch den jüngeren, frischern Jahrgang im Angebot. Vielleicht Spar den Wein extra extrem lang gelagert und erst jetzt lanciert. Somit ist man dann auch irgendwie konkurrenzlos.

WENIG WINZER-EXPORTLUST

Nimmt man die teureren Weissweine aus dem Waadtland, so stellt man fest, dass die Produzenten Null Bock aufs Ausland haben. Es gibt zwar dann und wann auch spezielle 75-cl-Exportabfüllungen, aber für den helvetischen Markt wird da hauptsächlich immer noch in 70cl-Flaschen gefüllt. Motto: «Weniger drin – aber nicht unbedingt billiger.»

So und jetzt geht es zur Sache. Wie schmeckt denn dieser gross angepriesene Aktionswein?

2013 Aigle les Murailles, Henry Badoux:

Recht intensives Gelb. Offenes Bouquet, etwas gelbe Frucht, blumige Züge, zugänglich, aber mit mässiger Faszination anzugehen. Im Gaumen mit erstaunlich vifer Säure, leicht nervig im Extrakt, apfeliges Finale, es bleibt ein leichter Bitterton zurück. 15/20 trinken

P.S. 1: Der verwendete Korken ist von absolut billigster Qualität.

P.S. 2: Ich trank den Rest als Schorle. Mit San Pellegrino gestreckt. Da gefiel er mir besser.

P.S. 3: 28 % Rabatt von CHF 21 = CHF 15.12

Die Geschenkidee...

Gabriel-Glas Komplett-Set

Die ideale Geschenkidee für Einsteiger:

DAS GABRIEL-GLAS KOMPLETT-SET

(im einfachen weissen Karton)

6 Gabriel-Glas StandArt (maschinengeblasen)

1 Weindecanter Alpha (mundgeblasen)

6 Quetsch-Glas Aqua (maschinengeblasen)

1 Quetsch-Flasche Aqua (mundgeblasen)

1 Clara - Das Tuch weiss

CHF 300.00 (statt CHF 360.00)

Bis zum 6. Dezember 2015 schenken wir Ihnen ausserdem das Porto! welcome@gabriel-glas.com

30 MAL BORDEAUX’ 1985

Das waren die Gabriel’schen Anfänge in Bordeaux. 1985 war mein erster Bordeauxjahrgang von dem ich schon eine ziemlich stattliche Anzahl von Fassproben im Departement 33 bei den Girondiens verkostete.

Brav notierte ich mir damals schon meine Eindrücke auf, obwohl ich – ganz ehrlich geschrieben – so meine Mühe hatte mit diesen säurelastigen, tanninigen Rohlingen. Ich dachte mir, was noch nicht ist, kann ja was werden…

EIN LATE HARVEST

Die Winzer erzählten mir damals, dass sie beim Jahrgang 1985 Glück im Unglück hatten. Nach der sehr homogenen Blüte war es im entscheidenden Moment lange zu kalt und das Wachstum verlangsamte sich. Zum eigentlichen, geplanten Lesezeitpunkt waren die Trauben noch nicht reif. Dann folgte ein «Indian Summer» und die Winzer brachten mit rund zwei bis drei Wochen Verspätung eine sehr gute und grosse Ernte ein.

Es war aber noch immer die Mode der recht hohen Erträge. Zweitweine, respektive eine grössere Deklassierung waren relativ selten.

So sind denn die 1985er eher schlank. Durch die sehr lange Vegetationszeit konnten die Tannine ausreifen, die Säure galt als passend und die Weine waren von Beginn weg wunderschön balanciert.

Eine ganz grosse Vielzahl ist logischerweise schon längst entkorkt worden. Dies – wohl bei grossem Genuss.

Wer sich Reifweingeniesser nennt, der schaut sich solche Tropfen auch ganz gerne (nochmals) nach 30 Jahren an. Das haben wir an diesem Abend mit grosser Freude gemacht.

1985 Palmer:

Noch sehr dunkel, wenig Reifetöne. Beginnt mit einer eindrücklichen Terroir- und Trüffelexpression, schwarze Pflaumen, Braziltabak, würzig, vielschichtig, unglaublich schön von Beginn weg. Samtiger Gaumen, eine tolle, schier rauchige Merlotaromatik zeigend, reife Tannine, erhabenes langes Finale. Besonders gefällt mir die sanfte 1985er Kühle, welche ihm eine ganz besondere Länge verleiht. 19/20 trinken

Das war einer der schönsten Weine des Abends. Aber nicht der einzige 19-Pünkter. Die Siebenseitenstory

LFP 1, LFP 2 & LFP 3 ERGIEBT

CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS

Steht man im Château La Fleur-Pétrus vor der grossen Lagenkarte, so sieht man drei Blöcke von verschiedenen Rebbergen eingezeichnet: LFP 1, LFP 2 und LFP 3.

Diese drei, über die besten Pomerollagen verteilten Blöcke, repräsentieren die neue Definition von diesem Moeuix-Cru.

Doch bevor wir zur Zusammensetzung von LFP 1, LFP 2 und LFP 3 kommen und das Jahr 2012 aufs Trapez bringen, und die Vision von Eduard Moueix analysieren, wühlen wir in der bisher eher wenig spektakulären Geschichten-kiste von diesem heute, in schierer Diskretion aufsteigenden Pomerol.

1950 kauft der im Libournais erfolgreiche Weinhändler Jean-Pierre Moueix diesen Pomerol-Cru von der Witwe Madame Edmond Loubat, welche in dieser Appellation einige sehr angesehene Weingüter (u.a Pétrus) ihres verstorbenen Mannes weiter verwaltet.

Natürlich hätte man, um die Historik noch viel weiter zurück zu verfolgen, das Jahr 1289 erwähnen können. Denn in diesem Jahr soll Edouard Plantagenêt (König von England und Erzherzog von Aquitanien) die Terroirs von Pomerol präzisiert haben.

Im 15. Jahrhundert definierte man in der Region Pomerol elf «Nachbarschaften». Darunter auch den Sektor Lafleur.

Man vermutet, dass der heutige Name Château La Fleur-Pétrus im 18. Jahrhundert aus einer geografischen Lage zwischen den Katastern «Lafleur» und «Pétrus» entstanden sind. Das Weingut wechselte damals mehrere Male die Hand. Es ist in diesem Zeitraum erst eine Familie Arnauld erwähnt, dann Charles Montouroy und Jean-Pierre-Garet.

Und nun gelangen wir ins bereits erwähnte Jahr 1950 zurück, als Jean-Pierre Moueix sein erstes Weingut im Pomerol kaufte. Mit diesem Erwerb legte er den Grundstein zur heutigen, internen Bezeichnung «LFP 1».

Und weil wir jetzt schon einige Male mit dem Begriff «LFP» konfrontiert wurden, hier die wenig komplizierte Erklärung dieses Kürzels: LFP steht logischerweise für La Fleur-Pétrus. Dieses LFP-Emblem ist seit ein paar Jahren auf jeder Flasche oben eingraviert.

Und selbst dieses ursprüngliche Weingut hat in dessen Geschichte ein paar massive Transformationen erfahren…

Da waren beispielsweise einige kleine Parzellen, welche inmitten von Château Pétrus lagen. Diese wurden in einem komplizierten Verfahren ausgegliedert und durch andere, nahegelegene Terrains kompensiert.

Die grosse Vertikale (Verkostung auf dem Château) von 1950 bis 2012 auf elf Seiten: www.bxtotal.com

DIE GROSSEN MONTRACHET’S DER

DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI!

In meinem ziemlich intensiven Weinleben hatte ich, bis zu diesem Zeitpunkt, genau fünf Mal die Chance einen Montrachet der Domaine de la Romanée-Conti vor mir im Glas zu haben.

Und – ich kann mich an jede einzelne Begegnung mit diesem gigantischen Chardonnay-Nektar bis ins Detail erinnern. Jetzt kamen nochmals 45 Eindrücke dazu.

Und das innerhalb von drei Tagen!!!

Diese Verkostung wird sich beimeinen ganz grossen Weinerlebnissen einreihen. Und es ist nicht einfach, so fachnüchtern über dieses weissweinige Wochenende zu berichten. Zum einen steht da der Name «Romanée-Conti» als ehrwürdige Headline auf dem Papier. Und dann findet man auch noch das magische Wort «Montrachet» als zweiten Hinweis. Die Kombination dieser beiden Begriffe bildet eine unerschwingliche Magie die man in einer solch dokumentarischen Form weltweit noch nie

solch dokumentarischen Form weltweit noch nie erleben konnte. Und dieses unglaubliche Privileg war lediglich 14 Männern vorbehalten.

Da war zum Einen Wolfgang Grünewald ein «sehr gut gereifter» Weinsammler, der heute in Appenzell wohnt.

Angereist waren auch zwei besonders honorige Spezialgäste, welche heute mit der Unterschrift auf jeder Etikette der Weine von der Domaine de la Romanée-Conti ihre Verbindung mit diesem Weingut dokumentieren: Aubert de Villaine und Henry-Frédéric Roch.

Bleiben noch elf weitere Gäste. Aus Frankreich; Olivier Bernard (Domaine de Chevalier), Jean Philippe Delmas (Haut-Brion und La Mission Haut-Brion) und Jean-Bernard Delmas (heute Berater auf Montrose). Aus Amerika: John P. Brincko, Jack Daniels, Paul Wolls und der indische Weinguru Pipin Desai. Aus der Schweiz: Jan Martel (Weinhandlung Martel, Daniel Senn (Abacus/Segreto) und…

der hier schreibende René Gabriel.

Verkostet, respektive genossen wurde während drei «weissen Burgundertagen». Am Freitagabend im Restaurant Äbtestube (Küchenchef Roland Schmid) in Bad Ragaz. Am Samstagabend im Restaurant zur Fernsicht (Küchenchef Tobias Funke) in Heiden und am Sonntagmittag im Restaurant Segreto (Küchenchef Martin Benninger) im Sankt Gallischen Wittenbach.

Die Verkostungsnotizen von 1965 bis 2013 Story

WENN ES FAST NIE MEHR AUFHÖRT SCHÖN ZU SEIN; WEISSE TRÜFFEL, GROSSE WEINE, TOLLES ESSEN!

Es waren an diesem dreitägigen Müller-Schwefe-Wochenende nicht wenige Basler Weinfreunde dabei. Normalerweise sind die drei schönsten Tage im Jahr für sie die Basler Fasnacht. Diesmal könnte es – für einmal – anders gewesen sein. Denn diese schier nie endenden Probenfolgen – begleitet von unglaublich genialen Mehrfachgängern – überbot alles, was ein polivalentes Geniesserherz begehren könnte.

Als roten Faden zogen sich mehr als ein Dutzend Saint Emilion vom Jahrgang 2000 durch die drei Tage. Und viele andere, wunderschön gereifte Weine.

Aus Normalflaschen. Aus Magnumflaschen. Und einmal stand gar eine Imperiale auf dem Tisch. Alle Weine

Auf dem Bild links dekantiert der Staufeneck-Sommelier Markus Canestrini eine Imperial Giscours 1970. Der Gastgeber Gerhard Müller- Schwefe kontrolliert sorgfältig den Weinfluss und lässt diesen grossartigen Margaux mittels Plastiktrichter in die grossen Karaffen laufen. Sein Sohn Philippe wirkt derweil im Hintergrund als überprüfender Sekundant.

13 ALS GISCOURS-GLÜCKSZAHL

Es sassen 13 Personen am Tisch. Menschen welche an Paraskavedekatriaphobie leiden

würden diesen Moment jetzt schon im Vorfeld als Unglücksfall ausloten.

Es ist aber ein ganz grosses Glück, wenn man eine Imperialflasche (6 Liter) durch nur 13 Personen teilen muss. Besonders bei solch einem Prachtwein!

Ohne zu wissen, was auf uns zukam, wurden zwei Weine eingeschenkt. Nach ein paar Minuten fragte der Gastgeber, welcher Wein denn besser gefalle.

Da ich beide Weine blind mit 20-Punkten bewertet hatte, streckte ich zwei Mal. Was ich und die anderen Teilnehmer nicht wusste; es war zwei Mal der gleiche Wein in den beiden Gläsern. Einmal der oberste Teil der Flasche und einmal der zweitoberste Teil.

1970 Giscours: Erste Karaffe. Oberster Teil: Dunkles, fein reifendes Weinrot. Unglaublich aromatisches, vielschichtiges Bouquet, Ledernoten, Kreuzkümmel, mineralische Noten, Korinthen, Tabak, feine Jodspuren. Im Gaumen geht dieser Kräuterreigen weiter, malzige Konturen, immer noch kräftig. Hier trifft sich Potential mit Reife und man weiss gar nicht so richtig, welcher Part mehr Dominanz hat. Sagenhaft! 20/20 trinken

1970 Giscours: Zweite Karaffe. Zweitoberster Teil. Dunkles Weinrot, fein ziegelroter Rand. Geniales Bouquet, dunkles Malz, frisch gehackte Teekräuter, Brazil-Tabak und ein Hauch von einem knapp reifen Cabernet. Im Gaumen halbcremig, unglaublich würzig, eine richtig gehende Cabernetessenz mit viel Terroirakzent, langes Finale. Das ist das grosse Margaux-Kino. Aber nicht vollfein, sondern mit einer passenden Arroganz. 20/20 trinken

1970 Giscours: Nach einer Stunde direkt aus der Karaffe. Das Bouquet hat zugelegt, zeigt enorm viel trüffelige Tiefe, aber irgendwo auch noch blaubeerige Spuren, hinzu kommen Kräuter und ein ganz feiner Hauch von Rosinen und süsslichem Madeira. Im Gaumen wurde er jetzt etwas runder, ohne dabei seine Urkraft zu verlieren. Mittlerweile hatte der Küchenchef Rolf Straubinger neben mir Platz genommen und sagte schier melanchonisch: «Der überlebt uns alle». 20/20

1970 Giscours: Weil Weinfreund André Kunz an diesem Abend nicht dabei sein konnte, füllte G.M.SCH einen halben Liter in eine Mineralflasche ab und servierte diesen Rest am anderen Tag. Weil Neugier auch Durst löscht, probierte ich ihn zum vierten Mal. Er war immer noch unglaublich jung und zeigte keinerlei Spuren von Oxydation!!! Blind hätte ich ihn nochmals mit glatten 20/20 bewertet!

DIE AKTUELL 200 BESTEN BORDEAUX

Kennen Sie das oben abgebildete Weingut? Dieses Château liegt aktuell an der Spitze vom Gabriel-Klassement. Es ist Château Haut-Brion! Ich habe es bei einem Weingutsbesuch von hinten fotografiert…

Irgendwie scheint auch bei den Bordeauxwertungen die digitale Zeit angekommen zu sein. Denn – wie Haut-Brion haben Margaux, Latour und Lafite ebenfalls einen Schnitt von. 18.8235 Punkten. Doch Haut-Brion gewinnt dann halt knapp ab der fünften Kommastelle mit 18.8235282897949!

Für die Gesamtanalyse der 200 besten Bordeaux wurden die Bewertungen sämtlicher Jahrgänge von 1996 bis 2014 mit einbezogen.

Und so gibt es logischerweise immer kleine Verschiebungen.

Die Einsteiger, die Aussteiger, die Aufsteiger. Alles auf www.bxtotal.com

DUCRU-DINER

Zu den Höhepunkten einer gelungenen Bordeauxreise gehören immer jene Momente, bei welchen man sich in den Weingütern zu Tisch setzt und ein feines Essen sowie die dekantierten «Hausweine» geniessen darf.

Zwei Dutzend Weinfreunden war dieser Moment gegönnt. Zwar war der Hausherr Bruno Borie nicht da, aber dafür sein langjähriger Kellermeister René Lusseau. Und der hatte glücklicherweise den Schlüssel zum önologischen Tresor in seiner Tasche…

Bevor es zu den Weinen geht, ein paar Worte zum Kellermeister. Er ist seit 1978 auf Ducru. Wenn er französisch spricht, dann hat er ein brachiales Patois auf seinen Lippen. Man muss da höllisch aufpassen, dass man alles mitbekommt. Und – es lohnt sich ihm zuzuhören, denn er verpackt besonders Wissenswertes meist mit einer satten Prise von augenzwinkerndem Humor.

Ich kenne ihn seit 1985. Und ich freue mich immer wieder ihn zu sehen. Es sagt über mich, dass ich einer der schnellsten, aber auch präzisesten Verkoster sei. Und, dass er «seinen» Wein am liebsten in meinen Degustationsnotizen wieder liest.

Doch nun ist die Visite vorbei, die Fassproben verkostet und es geht, nach dem Champagner, zu Tisch.

An den langen, grossen Tisch im ehrwürdigen, Geschichte erzählenden alten Saal im Schloss, im ersten Stock.

Glas um Glas wird aufgetragen. Insgesamt fünf Weine. Ein Lalande-Borie 2010, ein Croix de Beaucaillou 2009 und dann drei Jahrgänge von Château Ducru-Beaucaillou: 2006, 1996 und 1986. Also alle Ducru’s in spannenden 10er-Dekaden-Jahrgangsschritten. Das macht in der Summe 130 Gläser…

Auf Ducru-Beaucaillou degustiert man, bei professionellen Verkostungen, ausschliesslich aus dem Gabriel-Gold Glas.

Der Hausherr Bruno Borie trank anlässlich einer grossen Vertikalverkostung in der Wachau aus diesem Glas und machte da gleich bei mir eine Spontanbestellung.

DUCRU-DINER

SAINT EMILION 2000: SCHÖN GEREIFT

«Ganz toll sind die beiden Überflieger Berliquet und Grand Mayne.» Diesen Satz habe ich damals bei der Primeur-Analyse vom Jahrgang 2000 zur Appellation Saint Emilion hingeschrieben. Da waren es logischerweise noch Fassmuster.

Jetzt bin ich den Beiden in Flaschenform wieder begegnet. 15 Jahre nach der Ernte.

Nicht in Bordeaux,

sondern in Deutschland. Auf der Burg Staufeneck. In Salach, nahe bei Stuttgart. Der Gastgeber dieser Probe; der weinige Gerhard Müller-Schwefe.

Das Fazit ist schnell erklärt. Viele Topweine sind jetzt in der schönsten Reife. Das Terroir bestätigt sich, auch die guten Winzer. Und wenn ein Teil dieser Kombination fehlt, dann wird es – nach 15 Jahren – schon etwas schwieriger.

Wohl noch nicht ganz reif sind die ganz grossen Weine. Wenn man das neue A-Feld betrachtet, dann dürfte dies für den Ausone, Angélus und Cheval Blanc zutreffen. Ein Sonderfall ist leider der Pavie 2000. Der ist, von den Tanninen her gesehen noch sehr jung, aber unten schleicht sich bereits eine Oxydation durch.

Hier eine Zusammenstellung der Weine welche wir unter diesem Thema an der grossen Müller-Schwefe-Probe als «Vorspiel» verkostet haben. Es waren sieben Saint Emilion und ein ganz toller Fronsac (Moulin Haut-Laroque). Mehr

SKANDAL: ALGERISCHER WEIN IM BORDEAUX!

1938 wurden in Algerien 21 Mio. Hektoliter Wein produziert. Damals war Algerien noch ein französischer Kolonialstaat. Sucht man in der Historie, so findet man den Hinweis, dass der algerische Wein ein Massen-produkt war und hauptsächlich für den Verschnitt nach Europa exportiert wurde. Hauptabnehmer: Frankreich!

Was wie ein Skandal aussieht, war legitim. Und hat so manchem bescheidenen Wein auf die Sprünge geholfen. Bei einem Mittagessen auf Valandraud erklärte mir der anwesende Gast warum. Warum wir auf dieses Thema kamen?

Der Ausone-Besitzer Alain Vauthier sass auch am Mittagstisch uv Valandraud. Und er erzählte, dass es üblich war, einen schwachen Saint Emilion mit etwas Algerier nachzubessern. Bis zu sechs Prozent wären erlaubt gewesen. Und es hätte sich dabei um eine veritable Qualitätsverbesserung des Weines gehandelt, denn ein guter Algerischer Wein sei teurer als der Saint Emilion gewesen!

Diese Praktik sei Gang und Gäbe gewesen und das letzte Mal beim Jahrgang 1975 angewendet worden.

Blättern wir zurück zu ganz früheren Zeiten. Zu den Claret-Zeiten. Unter Claret verstand man einen hellroten Wein, welcher aus dem Médoc stammte. Zu dieser Zeit kannte man die Chaptalisation (Aufzuckerung) noch nicht. Damit ein Wein lagerfähig wurde, musste er etwa 12 Volumenprozente aufweisen. Um diesen Grad zu erreichen, und auch um den Wein mit etwas mehr Kraft zu verleihen, war es damals üblich, den Bordeaux’ mit algerischem Wein zu vermählen.

Nur war das ein teures Unterfangen. Nicht zuletzt auch wegen den Transportkosten- Somit konnten sich diesen Luxus nur die teuersten Weingüter leisten. Und dieses Prädikat wurde gar auf den Etiketten als «Kundeninformation» deklariert. So gab es beispielsweise einen «Grand vin de Lafite» mit dem Zusatz: «ajouté vin d’Algerie».

MEMORABLES ANGÉLUS-DINER

Dass man auf einem Weingut die Weine dieses Weingutes trinkt ist ja wohl ziemlich logisch. Dass es aber so weit kommt, dafür muss Mann manchmal Ideen haben…

Blättern wir zwei Jahre zurück. Die Raritätenweinhändlerin Elke Drescher macht eine Probe mit alten Weinen von Figeac und Angélus. Mit dabei ist eine legendäre Magnum vom Angélus 1961.

Und während ich diesen sagenhaften Wein vor dem angereisten Publikum kommentiere, bemerkt Elke, dass sie nochmals – aus dem genau gleichen Keller – eine weitere Magnum in ihrem Angebot hätte.

«Diese Gelegenheit lass ich mir nicht entgehen», denke ich mir und setze mich nach erfolgter Weinhuldigung wieder zu ihr. Und ich bestelle spontan diese allerletzte Magnum. Die sei jetzt aber schon weg, meinte Elke. Mein Freund Thorsten Krauss aus Berlin hätte sich diese während meinen Ausführungen zu diesem legendären Saint Emilion geschnappt.

Innerlich enttäuscht und äusserlich gefasst, sage ich zu Thorsten: «Die trinken wir dann aber irgendwann zusammen!»

Da amikale Harmonie unter Weinfreunden ein unbeschriebenes Gebot ist, nickte er.

Ein paar Monate entdeckte ich in einem Brokerangebot drei Magnumflaschen Angélus 1955. Diese wurden zu einem vernünftigen Preis angeboten. So kaufte ich gleich alle.

Da eine private Weinreise mit ein paar Weinfreunden aus der Region Bern anstand, dachte ich mir; so ein etwas tiefgründigerer Weinabend auf diesem Château könnte ganz gut zum geplanten Programm passen.

So griff ich zu meinem Handy, stellte die Nummer von Hubert de Boüard de Laforest ein und schlug ihm einen genussvollen Abend bei sich zu Hause vor. Und ich bemerkte noch, dass wir allenfalls aus dem eigenen Keller «etwas Älteres» mitbringen würden.

Er war sofort einverstanden. Nun stellte ich noch die Nummer von meinem Berliner Weinfreund ein und sagte ihm, dass er mit seiner 1961er Magnum anzurauschen habe und dass er gefällig sofort einen Flug nach Bordeaux buchen solle.

Zwei Tage später meldete er sich wieder und fragte, ob ein Freund von ihm auch noch mitkommen dürfe. Mit einer Magnum 1995. Auch angenehm, sagte ich.

So fand den der besagte Abend statt. An einem Mittwoch in der dritten Oktoberwoche, just nach der Ernte.

Rest

BORDEAUX 2003:

EIN HITZE-DERBY

Der Jahrgang 2003 gilt als einer der heissesten Bordeaux-Millesimes der letzten 50 Jahre. Die Reben lieben zwar die Sonne, aber auch hier gilt das Motto: «All zuviel ist ungesund!»

Doch für die Gesamtbetrachtung gibt es ein weiteres Sprichwort um die Bandbreite zu deklarieren: «Keine Regel ohne Ausnahmen!»

Die besten Weine stammen aus Pauillac. Es sind die LaLa’s. Also Lafite und Latour. Beide erreichen bei mir die Maximalwertung von 20 Punkten.

Doch es gibt auch das andere Extrem. So gibt es keinen Le Pin 2003! Der Besitzer Jacques Thienpont hatte den Lesezeitpunkt um eine Woche verpasst. Als er – zwecks Ernte – aus Belgien zu seinem kleinen Weingut nach Pomerol anreiste, waren die Trauben bereits zu Rosinen geschrumpft.

Somit gilt ein drittes Motto für den Bordeaux 2003: «Alles ist möglich – aber nix is fix!»

Das positive Handicap war der Wetterverlauf. Es hat gewissen Weingütern im Norden vom Médoc einen ganz grossen Jahrgang beschert.

Die grobsteinigen und lehmigen Böden waren ganz klar im Vorteil. Bei kiesigen und sandigen Böden war die Ausgangslage für die Winzer schon wesentlich schwieriger.

Waren sich die Rebbergarbeiter bisher gewohnt die Reben auf Sonnenmanagement zu trimmen, um möglichst viel Sonne an die Trauben heran zu lassen, galt es im Jahr 2003 mit möglichst viel Schatten die Trauben vor der sengenden Hitze zu schützen.

Vielen Weinen fehlten ein paar Evolutionstage. Man rechnet normalerweise von der Blüte bis zur Ernte mit etwa 110 Vegetationstagen. Doch wenn es sehr heiss wird, dann macht die Rebe die «Schotten dicht». Will heissen; sie bekommt zu wenig Flüssigkeit um sich weiter zu entwickeln. Man spricht in solchen Fällen auch von einem Hitzeschock. Um sich zu schützen verharrt sie oder verlangsamt sich.

Dieser Fact führt zu einem Ungleichgewicht der physiologischen Reife. Während die Traubenhaut reif bis überreif wurde, waren die Traubenkerne im Rückstand. Da die Kerne beim Gärprozess etwa 15 % der späteren Tannine mitliefern, blieben diese pfeffrig, kernig, ja gar aggressiv. Je nach Reifegrad.

So ist denn der Bordeaux 2003 ziemlich heterogen ausgefallen. Und auch atypisch. Nicht wenige Kommentatoren beschrieben diesen Jahrgang mit einem amerikanischen Aromen-Touch.

Und darin liegt auch ein gewisser Paradox. Denn, wenn die Médoc-Cabernets heiss sind, findet man nicht selten Parallelen zu einem Napa. Sind die Trauben im Napa knapp reif, so schmecken diese nicht selten nach Bordeaux.

Vom Markt her gesehen, waren es denn auch mehrheitlich die Amerikaner welche die Werbetrommel für den Bordeaux 2003 rührten und durch deren heftigen Kaufnachfrage die Preise in die Höhe schnellen liessen.

Inzwischen hat sich dieser heisse Jahrgang im Markt abgekühlt. Nur ganz wenige Weine haben eine wirkliche Investitionskarriere hinter sich.

Und nach mehr als 10 Jahren in der Flasche gilt es auch, eine gewisse Entwicklungsbilanz zu ziehen.

Mit einem Vergleich zwischen weiss, rot und süss. So geschehen bei einer Diner-Einladung auf Château Faugères in Saint Emilion. Der Hausherr Silvio Denz liess acht verschiedene 2003er entkorkten und servierte diese blind.

Das kann ratsam sein, aber auch zu einer gewissen Ratlosigkeit führen. Ich merkte schnell, dass es sich um einen sehr warmen Jahrgang handelte. Dass es sich um den 2003er handelte, merkte ich erst im zweiten Anlauf.

Es kann auch sein, dass sich die Weine jetzt Zug um Zug verschlanken und doch noch zu partiellen Bordeaux-Klassikern werden.

Vielleicht bleibt dabei aber ein gewisser Hitzeakzent ein Leben lang bestehen. Und so könnte in dessen Vollreife – vom Charakter her – ein fiktiver Blend zwischen den Jahrgängen 1989, 1983 und 1947 entstehen.

Degustationsnotizen

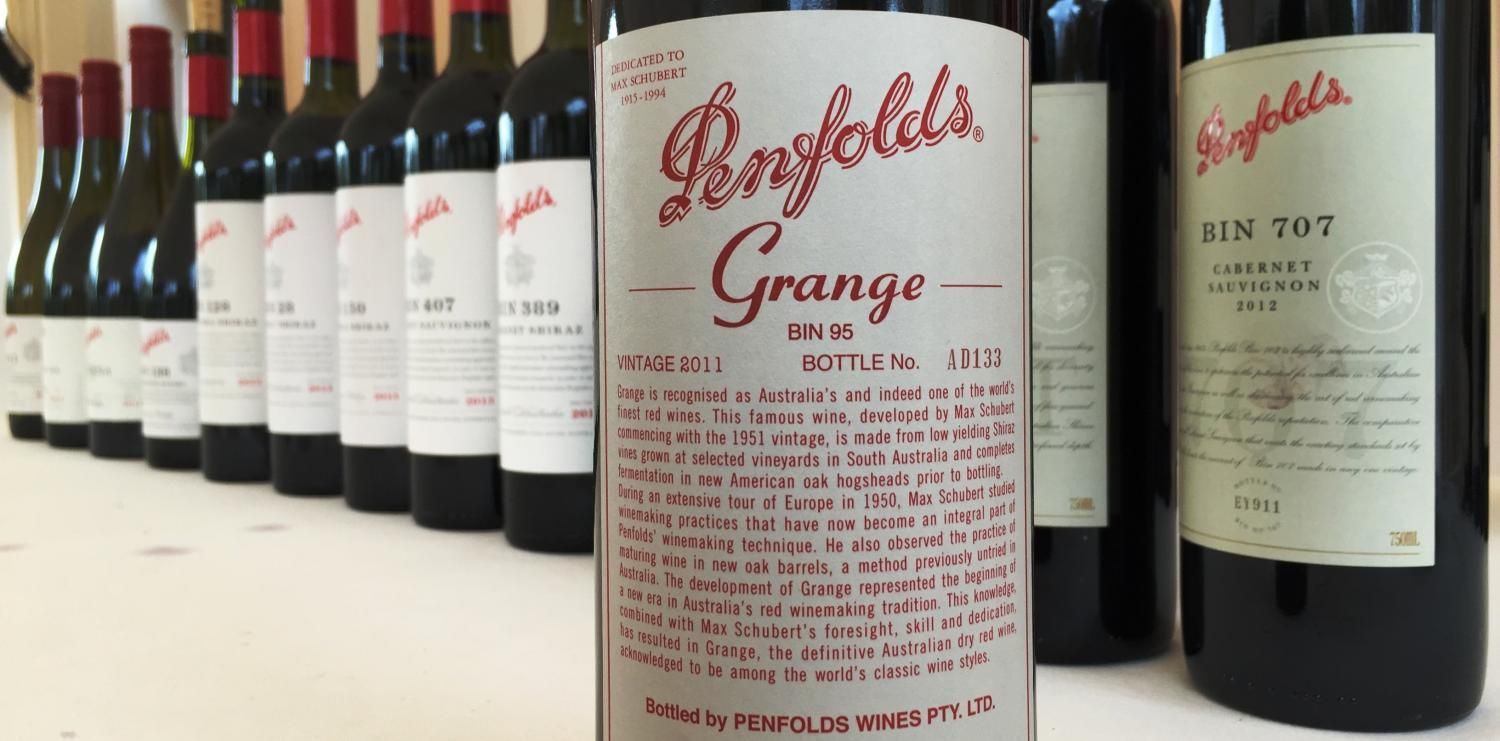

ES HERBSTELET UND GRANGELET

Draussen in der Natur ist der Herbst eingezogen. Und in meinem Glas der Grange.

Meine Berufstätigkeit hat es so an sich, dass ich ab und zu, rein zufälligerweise, dem gleichen Wein zwei Mal begegne. Oder manchmal noch öfters…

Vor vier Wochen nahm Jörg Studach einen Penfolds Grange 1998 zum Kartenspielen ins Restaurant Brandenberg mit. Vor drei Wochen war ich in Paris an einem Penfoldstasting mit mit dem Winemaker Peter Gago im noblen Restaurant Laurent. Da stellte er seien neuen 2011er Grange erstmals vor. Zum Lunch wurden 2005 und 1991 serviert. Vor zwei Wochen feierte Thorsten Grubmüller in Golling seinen 40igsten Geburtstag mit einem Grange 1975. Genau den gleichen gab es dann nochmals bei einem Raritätentasting im Cervo in Zermatt letzte Woche. Gestern war ich für eine Präsentation im Stilhaus in Rothrist unterwegs. Im Glas 2009 Penfolds Grange. Es «grangelt» also sehr bei mir. Mal schauen, was ich an diesem Wochenende entkorke…

23 WEINE VOM JAHRGANG 1975:

LANGES BORDEAUX-VORSPIEL

MIT EXTERNEN TAGESSIEGERN

Es geht bei diesem weinigen Bericht um 40jährige Weine und um eine ebenso weinige Geburtstagsfeier.

Der Geburstagsmann:

Thorsten Grubmüller, Weinhändler aus Bad Griesbach im Rottal.

Der Austragungsort:

Restaurant Döllerer in Golling.

Die Gäste: Rund zwei Dutzend Freunde mit ausgewiesener Liebe zum Wein.

Die 1975er Weine: 22 Mal rot. 17 Bordeaux, vier Kalifornier, ein Australier und einmal süss: Château d’Yquem.

Das Menu:

Sieben herrliche Gänge aus der gastronomischen Künstlerhand von Andreas Döllerer und seinem Team.

Der beste Wein: 1975 Cabernet Sauvignon Heitz Martha’s Vineyard: Immer noch intaktes, nicht besonders alt wirkendes Granat. Ein Traumbouquet; viel reife Pflaumen, feinste Kräuternoten, ein Hauch Eucalyptus, vermischt mit genau gleich viel Minze, darunter mit schwarzer Schokolade unterlegt, warm, reif und berauschend. Cremiger Gaumen mit einer schönen, schier imposanten Fülle, die Tannine sind rund schmeichelnd und weich, gebündeltes Finale, da finden sich Lakritze und dunkles Biermalz, extrem lang. Er schlug alle Bordeaux locker und war der Rotweinstar des Abends. 20/20 trinken Story

1945 Latour: Füllniveau; perfekt. Mitteldunkles, jugendliches Granat. Feine Ledernoten zu Beginn, rotes Pflaumemus, traumhafte Medoc-Cabernet-Reflektionen, zeigt einen ganz feinen Geraniolschimmer und frisch gepflücktes Tabakblatt, dann Zedern, grüne Pfefferkörner, insgesamt unglaublich präsent. Kaum zu glauben. Ich rieche an einem 70jährigen Paulliac und der ist noch so frisch und floral! Irgendwie denkt man da auch an Napa. Nach etwa 20 Minuten ging ich zur Nase zurück, bevor ich einen Schluck trank. Da kommt Saunaaufguss, dann frisch gebrochene Rosmarinnadeln und aufgerissene, Baumnussschalen zum Zug. Jetzt habe ich all das geschrieben, ohne den ersten Schluck genommen zu haben. Aber jetzt ist es so weit! Im Gaumen royal, königlich, eine fein verteilte Adstringenz ist da noch vorhanden, aber noch präsenten Tannine sind hoch mild und strahlen eine dramatische Cabernetsüsse aus. Nicht so gewaltig konzentriert wie der legendäre 1961er. Aber auch feiner als der Urtyp von den besten 1945, weil er eben so feine Tannine hat. Ein bewegender Wein mit aromatisch lange anhaltendem Finale. Und da habe ich etwas Martha’s wie Heitz geschmeckt, also Schoko und Minze. 20/20 trinken

SCHÖNHEITS-TRILOGIE

Was für ein Bild! Die charmante Food & Beverage-Managerin vom Cervo in Zermatt, Rahel Jost (Bildmitte) servierte das Dessert höchst persönlich. Links oben; 1975 Château d’Yquem. Rechts unten: Aprikosendessert, hausgemachtes Vanilleeis.

1975 d’Yquem: Füllniveau; perfekt. Orangegolden. Frisches, klares, fast pfeffriges Süssbouquet, deutliche Botrytisanzeige mit ganz vielen Schichten, Melissentöne, Orangenblüten, junger Orangelikör. Im Gaumen saftig, elegant und mit einer wunderschönen, feinen Rasse ausgestattet. Eine perfekte Flasche, welche heute auf dem Peak ist und für viele weitere Jahrzehnte Genuss garantiert. 20/20 trinken

SCHMECKT DER WEIN IN DEN ALPEN ANDERS?

Vor vielen Jahren veranstaltete der heute in Zürich hantierende Bündner Gastronom Beat Caduff dem Weisshorn (2'653 M.ü.M) ein hochstehendes Gipfeltreffen mit erstklassigen Weinen. Aus eigener Erfahrung sei es wichtig, dass man die Weine schon Wochen zuvor auf diese Höhe akklimatisiere, meinte Caduff damals, als er die Weine vorstellte.

Genau dies hatte der Veranstalter von zwei Jahren für das alpine Wine & Dine im Restaurant Tafelspitz auf dem Stubaier Gletscher auf 2'900 Meter nicht gemacht. Nämlich die Weine rechtzeitig in die Bergwelt zu spedieren. Ich durfte/musste den Abend kommentieren und es fehlte da sämtlichen Weinen an Komplexität. Zudem hatte ich das Gefühl, dass viele der Teilnehmer nicht nur einen Höhen- sondern ziemlich schnell auch einen anderen Rausch hatten.

Bei einem Flug wird der Druck der Kabine so eingestellt, dass dieser mit einer Meereshöhe von ca. 2'400 Metern vergleichbar ist. Hier hat man ziemlich konkrete Hinweise über den möglichen Einfluss. Ebenerdig herrscht ein durchschnittlicher Luftdruck von rund 1000 Hektopascal. Auf rund 10'000 Metern sinkt dieser Wert um etwa 25 %. Bei Tests wurde festgestellt, dass sich im Flugzeug besonders die Wahrnehmung von süssen und salzigen Aromen reduzieren.

Bei mir persönlich betrug die Höhendifferenz zu Zermatt genau 1'137 Meter, denn mein Wohnort Eschenbach (LU) liegt auf 473 Metern über Meer.

Um die Theorie, dass Weine sich rechtzeitig an die neue Höhe gewöhnen müssen zu respektieren, hatten Patrick und ich schon Monate zuvor die Weine kontrolliert, in Serien zusammengestellt und dann bereits vor dem Sommer (das Tasting war im Oktober) nach Zermatt spediert.

Da ich bereits genau eine Woche zuvor an einer 1975er-Probe im österreichischen Golling (476 M.ü.M.) teilnahm, konnte ich nicht wenige gleichnamige «Zermatter-Weine» direkt mit den «Gollinger-Weinen» vergleichen. Fazit; für mich persönlich war praktisch kein Unterschied ersichtlich. Ausser, dass mir die vergleichbaren Weine in Zermatt ein Bisschen besser schmeckten. Aber das lag wohl am Gabriel-Glas. In Golling waren etwas zu hohe «Becher» im Einsatz.

Freilich gibt es um die Diskussion, was Höheneinfluss von Weinen anbelangt noch weitere Theorien. Eine so richtig zuverlässige Analyse habe ich im Netz nicht gefunden. Ausser meiner persönlichen Erfahrung. In jedem Fall muss sich der Verkoster ja jeweils eh in gewisser Form arrangieren.

MAGNUM-GLÜCK

Mit älteren Magnumflaschen ist das immer so eine Sache. Diese kosten im Markt meist viel mehr als zwei Flaschen. Wenn man zwei Flaschen kauft und eine davon korkt, hat man die 50:50-Chance auf eine gute Ersatzflasche.

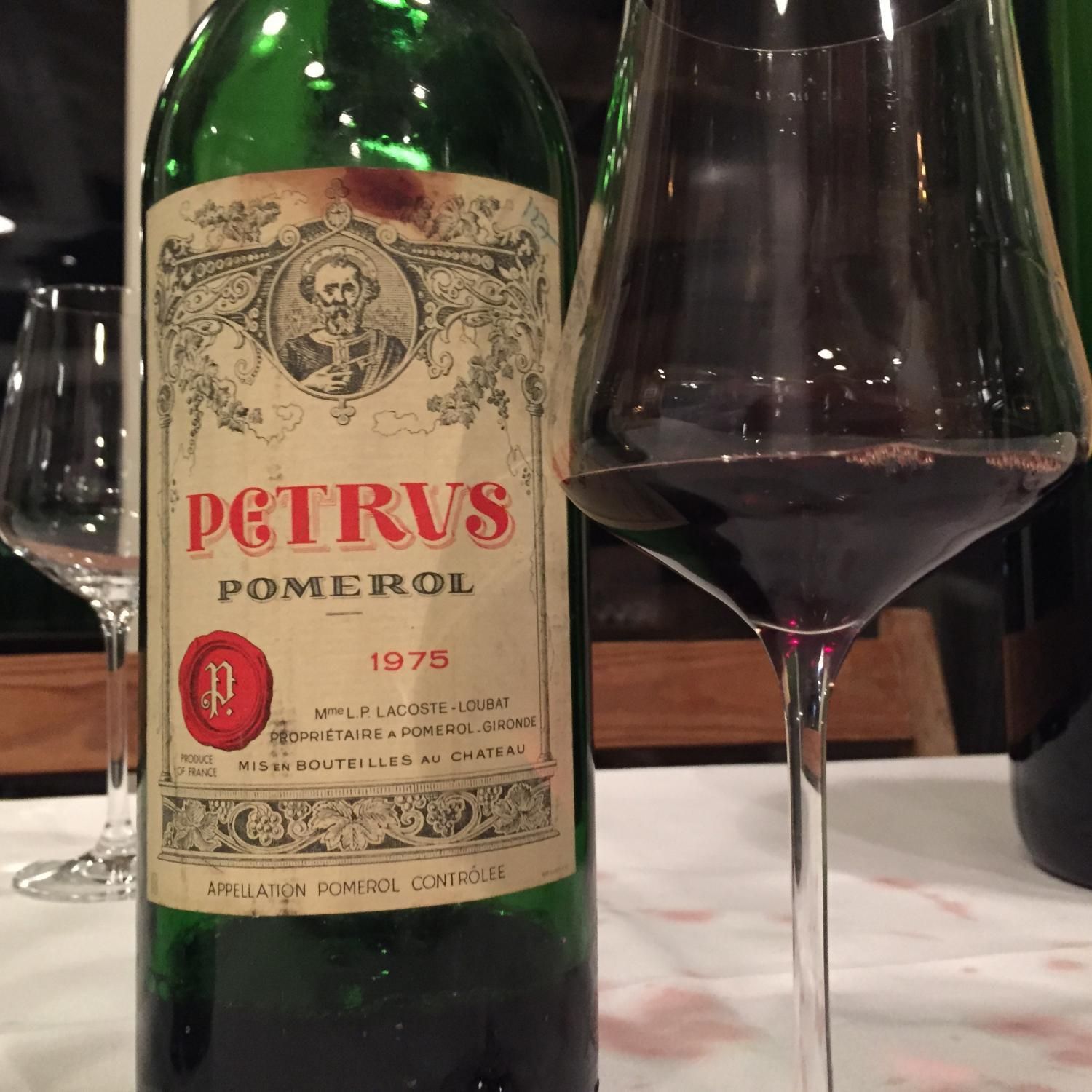

Wir hatten Glück, denn genau eine Woche zuvor hatte ich Kontakt mit einer korkigen Magnum Pétrus 1975.

1975 Pétrus: Magnum. Füllniveau: IN-TS. Viel dunkler als alle anderen Pomerols in der Serie; sattes Purpur. Unglaublich süsses Pralinenbouquet, Kokosnoten darin zeigend, Orangeat und Lebkuchennoten, kalte Himbeerenkonfitüre, damit zeigt er noch erstaunlich viel Frucht. Im Gaumen findet man durch die nussige Schokonuancen und den Kokosraspel eine Kombination von Bounty. Durch die feine Alkoholanzeige erinnert er auch an Baileys. Ein hoch reifer Wein mit sehr gutem Rückhalt. Ich war ganz happy, dass dieser Pétrus viel mehr als nur o.k war. Beeindruckend war seine ungestüme Kraft. Erstens; weil ich vor einer Woche eine Magnum mit Korkfehler im Glas hatte und zweitens; weil in dieser Sechserserie nur noch der Figeac und der Eglise Clinet «irgendwie» sehr gut waren. Also ein grossartiges Pétrus-Magnum-Erlebnis. Man kann es drehen und wenden wie man will, dieser Wein hat in solchen Fällen einfach das gewisse Etwas. Etwas was andere Pomerols in dieser Form einfach nicht haben. 19/20 austrinken

Laut winesearcher.com könnte man eine Magnum Pétrus 1975 aktuell für CHF 5'834 kaufen. Bei Fine & Rares Wines in London.

1975 & 1945 IN ZERMATT

Kennen Sie das Dorf Pratobornum?

Ich auch nicht! Respektive ich wusste ich erst beim Recherchieren, dass der Name Zermatt aus dem lateinischen Namen Pratobornum abgeleitet wurde und eine zeitlang sogar den französischen Namen Parborgne trug. Aber das ist Gipfelschnee von gestern…

Heute ist das auf 1610 Meter über Meer gelegene Dorf Zermatt mit knapp weniger als 6000 Einwohnern eines der beliebtesten Feriendestination der Schweiz. In der Statistik liegen vor Zermatt nur noch mondäne Städte wie Zürich, Genf und Luzern. Doch dann folgt Zermatt mit 7'240 Betten und 149'374 Logiernächten. Durch die Information, dass im letzten Jahr 73'100 Ankünfte registriert wurden, kann man evaluieren, dass die meisten Gäste zwei Tage lang bleiben.

Also genau so lang wie unsere Truppe, welche ein Wochenende im Cervo Resort Hotel verbrachte. Das Ziel war nicht das berühmte Matterhorn zu ersteigen, sondern in wesentlich genüsslicher Form die besten «Gipfelweine» zu eruieren.

Der Bordeaux 1975 galt in seiner Jugend als sehr grosser Jahrgang. Dies aus verschiedenen Gründen. Die vorangegangenen Millésimes 1971, 1972, 1973 und 1974 galten als miserabel, schlecht, mässig oder passabel.

Einzig der 1971 wäre ziemlich gut gewesen. Aber damals spielte die Musik noch fast ausschliesslich am linken Ufer und so interessierte sich niemand für die sehr gut gelungenen Weine aus dem Libournais.

Zweitens war ein Jahrgang damals gross, wenn er viele Gerbstoffe aufwies und über eine sehr gute (hohe!) Säure verfügte.

Es gab keine Mengenbeschränkungen und fast keine Zweitweine. Somit bestanden nicht wenige Crus zwar aus Säure und Tannin aber es mangelte meist buchstäblich an Fleisch am Knochen. Der positive Beginn bröckelte aber bald in den folgenden Jahren. In seiner Entwicklung musste der Bordeaux 1975 immer mehr Haare lassen und verlor zunehmend an Sympathie.Die Weine entwickelten sich langsam, blieben irgendwie noch hoffnungsvoll oder zeigten sich ausgemergelt.

Wenn man die Weine heute – nach 40 Jahren –unter die Lupe nimmt, so trifft man einen soliden Jahrgang an, der zwar seine Lagerfähigkeit bewiesen hat, aber die Restfaszination ist nur noch für relativ wenige Weine vorhanden.

Viele heute zuverlässige Châteaux’ haben damals miserable Leistungen abgeliefert. Nicht zuletzt wegen einem überaltertem Barriquenpark, mangelnder (oder nicht vorhandener) Temperaturkontrolle und vielen weiteren Qualitätslücken vom Rebstock bis zur Flaschenabfüllung.

Wie die Weine von den Jahrgängen 1975 und 1945 schmeckten. Und der Phélan aus der 15 Liter und der Le Moulin aus der 18 Liter.

Das steht wie immer auf der Zahlseite: www.bxtotal.com

DIE RACLETTE ODYSSE

Zermatt und Raclette! Es gibt wohl kein anderes Dorf in der Schweiz in dem mehr von diesem klassischen, warmen Käseabstrich gegessen wird. Also müsste es doch ein Einfaches sein mit einer grösseren Gruppe eine restaurative Hütte für eine Raclette-Party zu finden. Denkste…

Manchmal ist die Vorbereitung für das Detail anstrengender als jene für das Grobe. Für das Rahmenprogramm vom Samstagmittag suchte ich noch einen Ort für Trockenfleisch und Raclette. Am liebsten mit Blick auf das Matterhorn. Nicht im Dorf, sondern in der Höhe. Damit die Gäste (viele waren noch nie in Zermatt…) auch an diesem Wochenende, mit zum Teil sehr langer Anreise, auf deren optische Rechnung kamen.

Wir hatten gleich beim ersten Anlauf Glück! Beim Rekognoszierungs-Ausflug im Sommer aufs Gornergrat machten wir einen Zwischenhalt im Hotel Riffelberg. Als ich den Wirt auf unsere Gruppe ansprach, meinte er zwar, dass sie sonst eigentlich eine Woche zuvor schliessen würden. Für eine solch grosse Gruppe würde er gerne den Samstag darauf für uns die Bude exklusiv öffnen. Also hatten wir einen Deal.

Dann kam die Bestätigung mit der Bedingung, dass wir 40 Personen sein müssten und auch sonst noch so einige Kriterien erfüllen sollten. Ich teile ihm mit, dass ich zwar bereit sei für 40 Gäste zu bezahlen, aber wir etwas weniger Personen sein würden. Beim nächsten Mail sage er dann ab. Zurück auf Feld Eins

Er war aber sehr hilfsbereit und meinte, ganz oben auf dem Gornergrat könnte es klappen. Eigentlich wollte ich nicht dort hin, denn wir hatten dort miserabel gegessen. Und sauteuer. Aber in der Not isst der Teufel ja bekanntlich auch über dem Budget….

Dann kam die Information, dass ausgerechnet an diesem Tag dort oben eine noch grössere Gruppe Japaner sei und sie dann doch lieber diese noch grössere Menschenanhäufung abfertigen würden. Also zurück auf Feld eins!

Ein Bekannter von mir hatte mir als Tip das Restaurant Ried angegeben. Also griff ich zum I-Phone und wählte diese Nummer an. Er hätte schon von meinem Anliegen gehört, meinte der Wirt. Aber leider würde er genau an diesem Wochenende das Restaurant in Zermatt wechseln. Also wäre weder das Ried noch das neue Restaurant an diesem Samstagmittag offen. Aber gerne ein anderes Mal…

Ich bekam einen weiteren Tip: Restaurant Sunnegga. Genau eine Minute von der Bergstation. Der Wirt nahm ab und sagte spontan ja. Kein Problem. Machen wir gerne. Trockenfleisch und Raclette. Kein Problem. Wäre bei Ihnen Standard. Ich sagte eben so spontan zu und fragte noch nach einer Zusatzformel für den Spitzenwinzer, welcher seine Weine vorstellen würde. Ich wollte nämlich meinen sehr weinigen Gästen das Beste vom Wallis nicht nur in bissiger, sondern auch in flüssiger Form vorstellen.

«Das geht absolut nicht. Wir haben Lieferverträge mit anderen Winzern und das Mitbringen von eigenem Wein ist nicht möglich!», meinte der bis vor kurzem noch freundliche Herr auf der anderen Telefonseite.

Also wieder zurück auf Feld Eins!

Ich bekam dann von einem Einheimischen noch einen weiteren Tip: Restaurant Simi. Nach einem Anruf und einem Mail war alles geritzt. Also ging die Formel «Raclette und Zermatt» nach mehreren Anläufen doch.

Mann muss halt hartnäckig sein!

www.restaurantsimi.ch

Das grosse Interview im Zentral

WAS HAT DER PENFOLDS ST. HENRI MIT PETER GAGO & RENÉ GABRIEL GEMEINSAM?

Sie werden wohl nie darauf kommen. Höchstens wenn Sie ganz genau auf das Etikett vom Penfolds St. Henri achten. Auf das zweite Wort unter dem Brand. Da steht, dass der erste Jahrgang im Jahr 1957 auf den Markt kam.

Genau in diesem Jahr kamen auch Peter Gago und René Gabriel «auf den Markt». Mit einer zeitlichen Differenz von zwei Tagen. René am 23. April und Peter am 25. April!

Und noch etwas haben wir gemeinsam. Wir schwärmen beide euphorisch für diesen, immer noch unterschätzten «Penfolds-Grand-Cru»…

PENFOLDS IN PARIS - MIT GAGO UND GABRIEL

Einmal Paris und zurück! Das gibt es in zwei Mal Buchform. Einmal von Claire Vernay und einmal von Johannes Werner Günther. Und jetzt kommt noch eine besonders weinige Geschichte nach demselben Motto, von René Gabriel dazu.

Der Slogan hätte aber auch anders heissen können: «Mit dem TGV zu den TGV’s».

Den ersten Begriff kennen wohl die meisten. Es geht um den train grand vitesse. Der fährt Spitzengeschwindigkeiten bis zu 320 Kilometern in der Stunde.

Beim zweiten Begriff TGV geht es um eine Gabriel’sche Worterfindung. Damit meine ich trés grand vin. Und beides könnte man in der nachfolgenden Geschichte miteinander vermischen. Denn ich fuhr mit dem TGV effektiv zu den TGV’s.

Wenn Gabriel nach Paris fährt, dann müsste es sich eigentlich logischerweise um französische Weine handeln. Falsch!

Es handelte sich um australische Weine in Paris. Genauer; um jene von Penfolds. Um die neueste Palette. Und weil viele Geschichten mit einer Vorgeschichte beginnen, hier ein paar Details von «the making of».

Von Wine & Partners (Wien) bekam ich folgendes Mail: «Peter Gago ist am Mittwoch, 23.9. in Frankfurt und am Freitag 25.9. in Hamburg und würde wahnsinnig gerne mit Dir seine aktuelle Kollektion degustieren (ca. 15 Weine). Der Termin wäre am Mittag. Du könntest also locker am Vormittag anreisen und abends zurückfliegen». Doch die beiden Termine waren leider schon vergeben. Am 23. war eine Probe mit Château Latour angesagt. Am 25. eine Horizontale von Bordeaux 1975 in Golling beim Döllerer. Also sagte ich mit Bedauern ab.

Ob es allenfalls am 28. September in London gehen würde, wurde nachgehackt! Da wäre ich zwar irgendwie in der Nähe gewesen. Nämlich auf der Schottischen Insel Islay am Whisky-Schnüffeln. Also musste ich wieder passen.

Dann könnten sie mir noch den 18. September in Paris anbieten. Bingo! Das passte, also machte ich eine Zusage und fuhr mit dem TGV von Basel nach Paris. Und wieder zurück!

Peter Gago macht nicht nur den Penfolds-Wein, er promotet ihn auch gleich selbst. Deshalb stellt er jeweils im Herbst in einer Tour durch die ganze Welt «seine» neueste Palette vor. Respektive die neuesten Jahrgänge, welche dann – ein paar Wochen später – auf den Markt kommen. Beim Riesling war es der 2015er. Bei den Chardonnay’s zwei 2014er und ein 2013er (Yattarna). Bei den roten Weinen präsentierte Gago fast alles 2013er. Ausser beim St. Henri (2012) und dem Grange (2011).

Die Story mit dem Penfolds Grange 2011 (19/20) und allen anderen neuen Penfolds-Weinen auf www.bxtotal.com

CHÂTEAU LATOUR-LUNCH

VON 1970 BIS 2000 –

VON 12 BIS 17 UHR

In dieser Geschichte geht es um einen ganz berühmten Turm. Er steht in Pauillac und der Wein, der den französischen Namen von «Turm» trägt, liefert mit einer stoischen Regelmässigkeit schier Jahr für Jahr den Sieger im Gabriel-Klassement.

Entweder als Rang Eins oder halt als einer der drei allerbesten Bordeaux’. Über all die letzten Dekaden gesehen ist Château Latour der beste Grand Cru. Nicht zuletzt auch deshalb, weil dort – durch sein sagenhaftes Terroir – auch in tendenziell schwierigeren Jahren, ein meist sehr bemerkenswerter Wein entsteht.

Natürlich ist es nicht der Turm der den Wein macht, sondern die Equipe, welche durch minutiöses Qualitätsmanagement im Vergleich die Konkurrenz immer wieder aussticht. Früher war Jean Paul Gardère der Latour-Direktor, dann John Kolasa. Heute ist Frédéric Engerer für die 750'000 Rebstöcke verantwortlich, aus welche drei Weine produziert werden; «Pauillac de Latour», «Les Forts de Latour» und «Château Latour».

In dieser Story geht es auch um andere Bordeauxtürme, welche in deren Weinnamen das Wort Latour einverleiben. Und es geht um einen besonderen Lunch für 9 Gäste, welche im Gabriel-Keller Platz nehmen durften. Mehr: www.bxtotal.com

DONATSCH-JUBILÄUM MIT 25 WEINEN

Montag ist aller Donatsch Anfang!

Die Familie Donatsch lud ein, zu 40 Jahren Chardonnay und 40 Jahren Donatsch-Barrique. Und – ein gutes Dutzend Journalisten trabten an!

Zu den Donatsch’s in den Ochsen Malans. Zu Thomas Donatsch (im Bild rechts) und zu Martin Donatsch (im Bild links). Und – nicht zu vergessen – zu Heidi Donatsch (nicht auf dem Bild). Die Frau, welche die Stellung hält und nicht selten die Fäden in den Händen hat.

Ich war in den vielen Jahren meiner hobbymässigen Weinschreiberkarriere schon an manchen önologischen Manifestationen, aber eine solche Anhäufung der wohl einflussreichsten und somit auch besten Weinjournalisten sah ich bisher noch an keiner helvetischen Verkostung.

Scholl, Andreas Keller, Thomas Vaterlaus, André Kunz, Alain Kunz, Ruedi Trefzer, Sigi Hiss, Paul Imhof, Stefan Keller, Martin Kilchmann und die beiden Gabriel’s.

Geboten wurde eine grossartige Retrospektive durch das weinige, angesehene Schaffen der Donatsch’s über 36 Jahre. Der jüngste Wein, der Chardonnay Passion vom Jahrgang 2014, der älteste, ein mehr als nur gut erhaltener Chardonnay Frassa aus dem Jahr 1978!

Ich bin in vielen Weingegenden in der ganzen Welt unterwegs. Meist geht der Generationenwechsel nicht so harmonisch und so reibungslos über wie zwischen Thomas und Martin Donatsch. Also gilt die Vorbildfunktion nicht nur beim Wein, sondern auch familiär. Wie die 11 Chardonnay's (1978 bis 2014) und die 14 Pinot Noir's schmeckten.

www.bxtotal.com

NEUE ART VON WEINFÄLSCHUNG

In der schonen heilen Weinwelt ist schon ganz viele nicht mehr so heil. Besonders ärgerlich sind fiese Fälschungen. Und solchen bin ich leider auch schon ein paar Mal begegnet.

Nun schlägt es aber den Weinflasche buchstäblich den Boden aus.

Aus Amerika wurde mir folgende Geschichte zugetragen. Ein Weinfreund hat eine sauteure Flasche Bordeaux 1929 gekauft. Begutachter und entkorkt. Alles Original. Dann hoffungsvoll mit gutem Gefühl ins Glas eingeschenkt.

Dann folgte die ganz grosse Enttäuschung. Es war ganz und gar nicht der besagte Bordeaux 1929 sondern eher alter Chilewein. Zufälligerweise betrachtete er die Flasche dann von unten.

Und siehe da: zwei «Einschusslöcher». Da hat doch ein krimineller Jemand tatsächlich mit einem feinen Bohrer (Zahntechnik lässt grüssen) zwei Löcher gemacht, den Wein dann unten heraus dekantiert, genüsslich getrunken. Und dann wieder, durch dieselben Löcher irgendetwas eingefüllt und das Glas fachmännisch verschweisst. Und dann auch noch mit weissem Glas, damit man es dann ganz genau sieht.

BORDEAUX 1955 - MIT MURTENSEEBLICK

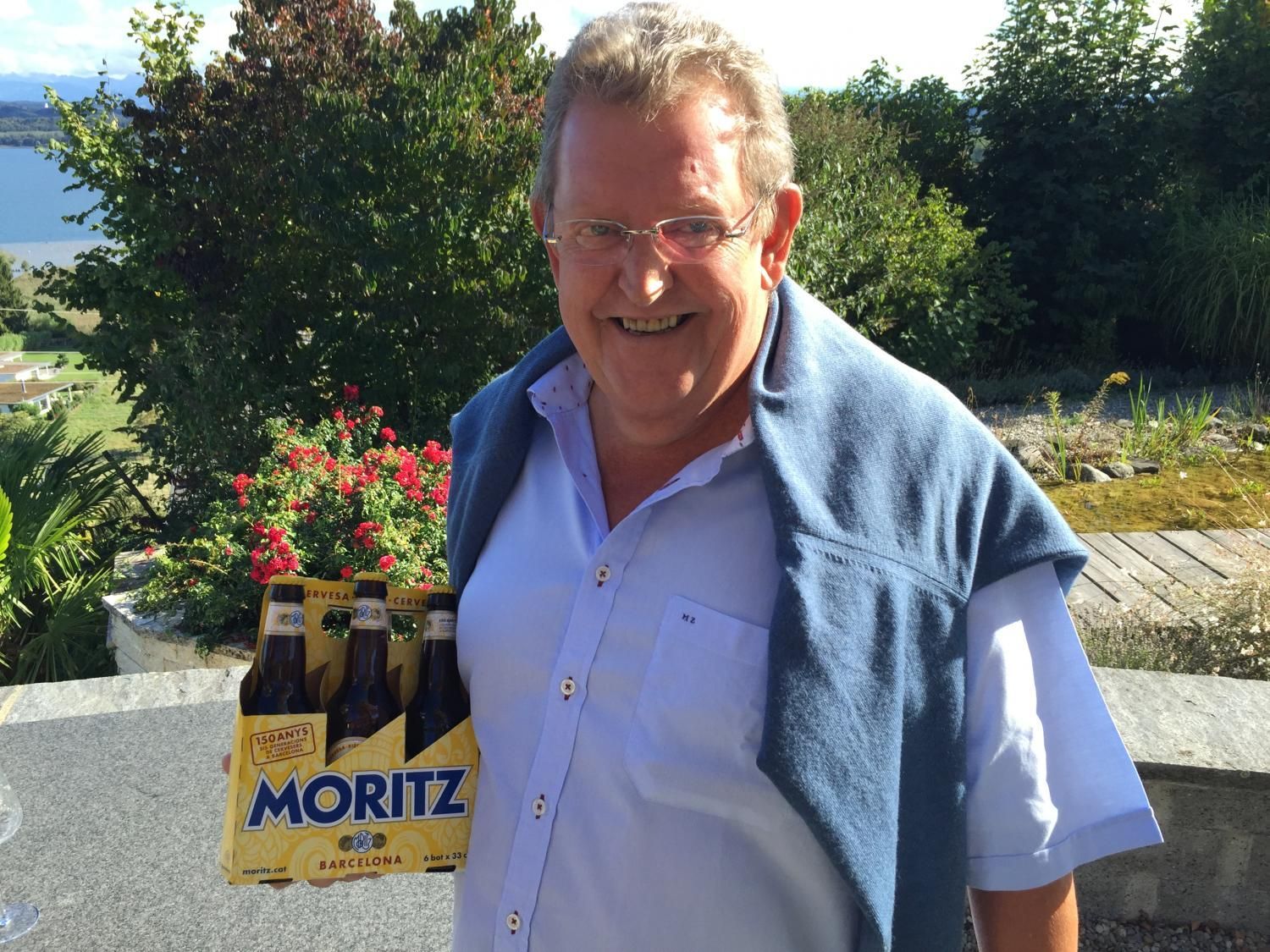

Was haben Kevin Kostner, Mr. Bean (Rowan Atkinson), Nicolas Sarkozy, Bruce Willis, Michel Platini, Heintje, Bill Gates, Alain Prost, Billy Idol und Moritz Zürcher miteinander gemeinsam?

Alle diese Männer wurden im Jahr 1955 geboren! Und – ich nehme an, Sie kennen alle sehr gut oder vom Hörensagen. Ausser den Letzten. Moritz Zürcher Im Bild links mit Moritz Bier) ist kein international bekannter Star. Und diese Rolle gefällt ihm. Wer ihn kennenlernen will, der muss nach Avenches fahren. Ins Restaurant des Bains.

Dort wirtet er mit seiner Frau Françoise und pflegt eine anspruchvolle Küche und eine ausnehmend gute Weinkarte. Und – weil dieses Restaurant in der Nähe des Ferienhauses von René Gabriel liegt, ist er dort Stammgast, wenn er jeweils in seinem in der Vully Region weilt. Von dort hat, respektive hätte man einen wunderschönen Blick auf den Murtensee. Wenn nicht die oben abgebildeten Flaschen im Wege stehen würden…

Die Fotoparade oben zeigt die noch Bordeauxflaschen vor einer unvergesslichen, sonntäglichen Genuss-Degustation.

Gewidmet einem wunderbaren Freund als verspätetes Geburtstags zu seinem 60igsten Wiegenfest.

Alle Flaschen stammten vom Jahrgang 1955. Alle aus Bordeaux. Cadet-Piola, Cos d’Estournel, Lynch-Bages, Ducru Beaucaillou, Domaine de Chevalier, Grand-Puy-Ducasse, Pape-Clément, Ausone und Château Latour. Und zum süssen Finale noch den wunderschön gereiften Château d’Yquem – logischerweise auch 1955. Mehr

1999 Brunello di Montalcino, Soldera

Wie die Flasche in meinem Keller kam, weiss ich nicht mehr. Im Ofen bruzelten die Gnocci an Tomatensauce und ich ging in den Keller. Ein Italiener dazu wäre nicht schlecht, dachte ich mir. Also griff ich nach diesem Soldera und dekantierte ihn. Am Anfang war er eher stumm und blockiert. Wenn nicht sogar bockig. Doch dann zeigte er sich mehr und mehr. Nicht mit Frucht, sondern mit einer dunkeltrüffeligen Terroirtiefe. Im Gaumen malzig und dörrpfalumig, aber ohne jegliche Süsse. Die Tannine blieben etwas sehnig, aber mit jedem Kontakt legte er wieder einen Zacken zu. Nach einer Stunde war er perfekt. Das letzte Glas trank ich, als ich diese Zeilen in die Tasten hackte. Da war er am Besten! 19/20 austrinken

IN BERLIN WAR DER WEINBÄR LOS

Ob es solche Weinbären wie oben abgebildet im richtigen Leben wirklich gibt, ist zu bezweifeln. Aber in Berlin gab es für einen Abend lang rund ein Dutzend gestandene Männer, welche zu Weinbären mutierten…

Ort des Geschehens: Restaurant Hot Spot beim freundlichen Chinesen. Er wird Wu genannt. Eigentlich hätte er einen ganz anderen Namen, aber der sei zu kompliziert. Also nur Wu!

Das Partizipationssystem: Jeder bringt eine Herzblutmagnum mit. So eine Art Wein für eine einsame Insel. Jeder hatte in der Folge dann erklärt warum er gerade diese Flasche…

Hoffentlich hat dann auch jeder einen Korkenzieher mit dabei, wenn es mal wirklich so weit ist!

Fragen Sie mich nicht, was ich auf ein solch kleines Eiland mitnehmen würde. Es ist eh eine rein hypothetische Frage. Eher wohl eine Magnum. Und eine solche hatten wir (fast) alle dabei. Obwohl wir nicht auf einer einsamen Insel waren, sondern in der Eisenzahnstrasse.

Kommen wir zum allerersten Glas. Das war kein Gabriel-Glas, sondern so ein mittelgrosses, hochbauchiges Glas mit einem eher zu kleinen Loch oben. Mister Wu ist Gabriel-Fan. Er hat auch eine sensationelle Weinkarte. Aber er ist auch sparsam. Leider!

Also; im ersten Glas war ein glockenklarer, sehr traubiger 2012 Riesling Kabinett von Egon Müller (17/20). Grossspassiger Beginn!

Sein Nachfolger, der 2008 Riesling Spätlese Zeltinger Sonnenuhr von J.J. Prüm (18/20), punktete erst im Gaumen so richtig… Fein, elegant, sublim. Davon hätte ich noch sehr viel mehr trinken können…

Weiter mit dem Riesling Nummer drei: 2002 Westhofen Kirchspiel von Wittmann. Reif und ganz und gar nicht müde, geprägt von einer nonchalanten Eleganz. Ihn hatte die Altersmilde erreicht. Und trotzdem muss man sich da auf keinen Fall beeilen. (18/20).

Dann, erster Abstecher nach Österreich; 1993 Grüner Veltliner Honivogl, Hirtzberger. Das war die ganz grosse Wachauer-Klasse. Ein sehr aromatischer Wein mit unerhört viel Würze. So in Richtung, Kümmel, Physalis und Quitte. Der war wohl in der Jungend sehr dick, denn es war immer noch ziemlich viel mundfüllende Opulenz da. Das war mein allererster Punkte-Ausflipper: 20/20.

Zwei weisse Burgunder: Am Nachmittag waren wir lange auf einer Bootsfahrt und hetzten dann fast zu diesem Magnum-Termin. So war es nicht möglich den 2005 Meursault Clavoillon von Leflaive richtig runter zu kühlen. Doch er schaffte seine Faszination auch im wärmeren Ausschankbereich. (19/20).

Mit viel Pep und Vinifikationspräzision war der zweite Burgunder (richtig gekühlt!) im Glas daneben unterwegs. 2011 Meursault Perrières von Lucien Le Moine. Mit genügend Holz zwar, aber auch einer schönen Portion Mineralik, welche für den Ausgleich sorgte. Und auf jeden Fall folgendes dokumentierend; dass Meursault eine völlig unterschätzte Weissweinregion im Burgund ist.

Die Leichtigkeit des Seins: 2012 Ihringer Winklerberg von Petra und Horst Konstanzer. Man hätte – von der Farbe – her durch das Glas hindurch Zeitung lesen können. Die Nase zärtlich, so mit Himbeeren und Zwetschgen, aber auch von einer dezent stieligen Landweinwürze durchsetzt. Für mich sind das Business-Lunch Weine. Man fühlt sich sauwohl dabei und könnte am Nachmittag sogar noch arbeiten. Wenn man müsste. (17/20).

2011 Bonnes Mares Comtes de Vogüe

Er lag so ungefähr in der Mitte. Nicht von der Wertung her, sondern vom Programmablauf. Da hatten doch ein Dutzend gestandene Männer je eine ganz besondere Magnumflasche ins Restaurant Hot Spot in Berlin zu meinem Freund Wu mitgebracht. Und eine nach der anderen wurde entkorkt, herumgereicht, eingeschenkt und genüsslich getrunken. So weit ich mich erinnern kann, kam diese sagenhafte Doppelbouteille gleich nach einem ganz besonderen Gericht. Ein Gericht, welches die Schlangensuppe von letztem Jahr in Hong Kong noch übertraf. Quallenstreifen mit Gurken! Die Qualle war durchsichtig und so eine Art Mischung zwischen Glasnudeln und dünn geschnittenem Plastik. Geschmacklich war das Ganze ziemlich neutral. Will heissen; die Gurken gewannen das Aromarennen.

Doch jetzt zurück zur Magnum Bonnes Mares. Für mich ist das der «Mission des Burgunds». Warum? Gross und irgendwie grobschlächtig zugleich. Man könnte ihn auch als ungehobelte Grösse deklarieren. Mangelnde Finessen gehen da zu Gunsten von Charakter gleich wieder auf. Die Aromen tiefschürfend, rauchig mit viel tabakigem und pflaumigem Schimmer. Und dann alles noch umgarnt von einer unglaublichen Gewürzkiste. Die Herumreichung der Flasche begann von links nach rechts. Ich sass in der Mitte vom Tisch, als die Flasche auf der anderen Seite passierte, griff ich nochmals danach. So schnell kommt der mir wohl (leider) nicht wieder ins Glas. Schon gar nicht in der Magnum 19/20

So eine Frechheit. Da haben doch wirklich zwei austriatische Magnummänner es gewagt zwei Blaufränkische an einen solch honorigen Weinabend mitzunehmen. Mögen Sie sich vielleicht denken – aber ich nicht. Das Problem dieser Rebsorte ist nur, dass diese nicht international angepflanzt wird. Vielleicht aber auch, weil diese Sorte nur in der Grossregion Neusiedlersee so gewaltig gross wird. Also Local-Heroes. Mir egal. Wer nicht begreift, dass genau diese Rebsorte Welklasse hat, der ist selber schuld.

Trinkt weiter Merlot Cabernet und Syrah! Ich trinke ganz gerne ab und zu einen Blaufränkisch. Ganz einfach, um mich zu erholen von den anderen Weltklasse-Rebsorten. Und wer einen Anspruch auf die grosse Liga hat, der muss auch nach ein paar Flaschenjahren auf dem Buckel seine Leistung zeigen. Haben beide. Und – das hätten die auch noch 10 Jahre später genau so gemacht. Also ans Eingemachte….

Sanftmütig und ausgewogen: 2003 Blaufränkisch Joiser Kirschgarten von Umathum. Immer noch recht frisch und, weil man das auf dem Etikett liest, dachte Mann da auch irgendwie nach Kirschen. (18/20).

Ohne Pepi’s Kirschgarten zu schmälern, das war dann noch ein Stufe darüber. Irgendwie ist der Perwolff das Urgestein des Blaufränkisch. Meist kratzt er lange und wird dann doch nie richtig fein. Aber dafür gross. Doch 2002 war ein weicheres Jahr. Und dies hat die Krallen vom BF gestutzt und so war das schier schon ein süffiges Krutzler-Erlebnis. Ich trank den letzten Schluck in Kombinierung mit der geschnetzelten Rindzunge. Die Rechnung ging voll auf. (19/20).

Und irgendwann stand dann ein Weinfreund von der anderen Seite vor mir und beschwerte sich. Wir wären zu laut und wir würden ihren seriösen Anlass auf der anderen Seite des Restaurants stören. Das habe ich gelernt: Erstmal entschuldigen. Und dann fragen worum es geht. Geile Reihenfolge! Meist ist der Reklamier-Hässige instanthaft verblüfft. Und das war dann auch so. Der Hot Spot ist akustisch nicht geeignet für Vorträge, mangels Lärmschutz an der Decke. Irgendwie ist das wie bei den Gläsern. Hu spart am falschen Ort um am richtigen Ort zu verdienen. Wie dem auch sei. Der Typ hat uns die Stimmung partiell verdorben. Genau als die Magnum 1982 Las Cases auf den Tisch kam. So hatten wir keinen Bock mehr, die weiteren Weine mit Herzblut zu proklamieren und den Weininselwunsch rhetorisch zu unterstreichen.Also gingen die nachfolgenden Bouteillen (es waren mittlerweile keine Magnum’s mehr…) irgendwie unter. Aber nicht bei mir…

Noch nie in meinem Leben trank ich diesen Wein: 2000 J. Daniel Cuvée Lail Vineyard. Gemäss Webseite ein 100%iger Cabernet Sauvignon. Gemäss wine-searcher.com nur in Amerika erhältlich. Das war ein wunderschönes Napa-Teil. Aromatisch. Kräftig und nicht „overdone“. Also mit fairem, passenden Barriqueeinsatz. Dieser «unnoisy Cab» ging im lauten Hot Spot leider fast unter.

Und da war noch eine weitere Sensation. 1997 Brunello di Montalcino Greppo von Biondi-Santi. (19/20). Normalerweise muss man diesen Wein erklären. Doch er war gross, reif, mächtig und tiefgründig und voller Sangiovese-Terroirvibrationen. Ich kehrte in mich, trank bewusst diesen ziemlich grossen Schluck und griff dann abermals wieder ein die ausufernden chinesischen Food-Schalen…

Am Nebentisch war es auch laut, also setzte ich mich hin und quatschte ein Bisschen mit Renate Künast. Keine Angst, ich habe meine Politfarbe nicht gewechselt. Sie blieb grün und ich war mittlerweile blau…

EIN EMOTIONELLER MUSIGNY

Die Geschichte stammt aus meinen weinigen Anfängen. Damals gab es noch kein Internet und kein Handy. In meiner Freizeit fuhr ich mit meinem Motorrad über Land und besuchte kleine Weinhandlungen.

Sie können sich gar nicht vorstellen was es damals so verborgene Schätze in den unteren Regalen gab. So fand ich auf einer Fahrt nach Bern im Emmenthal ein paar Flaschen Musigny 1971 von Comtes de Vogüe. Zwar eine Schweizer Händlerfüllung, aber dafür unglaublich günstig…

Am gleichen Abend entkorkte ich gleich eine Bouteille zu etwas Käse. Wir schauten uns einen Film im Fernsehen an. Mit wir, meine ich mich und meine Freundin, welche ich zu diesem Zeitpunkt (noch) sehr liebte.

Der Wein war gut. Unglaublich gut. Aber es war ein sehr leiser Wein. Zu leise für den lauten Krimi, welcher über die Flimmerkiste lief. Um ihn besser geniessen zu können, nahm ich mein Glas und setzte mich auf die Stubentreppe welche nach oben führte. Das Licht machte ich nicht an, also sass ich im Dunkeln. Vom fernsehigen Lautsprecher hörte ich an diesem Ort fast nichts und ich konnte mich voll und ganz diesem absolut delikaten Burgunder widmen. Und – ihn auch ganz alleine geniessen. Dieses Erlebnis war so emotionell, dass ich erst schluchzen und dann hemmungslos weinen musste.

Ich genoss diese Mischung aus Freudentränen und gleichzeitig tiefseeligem Genuss.

Plötzlich stand meiner Freundin vor mir: «Da bist Du! Warum sitzt Du ganz alleine im Dunkeln auf der Stiege? Warum weinst Du? Stimmt etwas nicht? Wir können doch über alles reden! Also sag mir jetzt was los ist!»

Nein reden wollte ich nicht. Ich hatte ja auch nichts was mich bedrückte. Ich wollte einfach wieder alleine im Dunkeln auf der Stiege sitzen und wieder in diese innige Burgunderruhe zurückkehren und wieder dieses endorphine Musigny-Glücksgefühl irgendwie zurück erobern. Doch dies Stimmung war kaputt.

Die Beziehung hielt nicht mehr lange an. Sie hatte kein Vertrauen mehr in mich. Weil ich ihr nicht sagte, was mit mir los war…

EIN PROMILLIGES WINE & DINE

Um es vorweg zu nehmen. Es geht in diesem Bericht um kein Besäufnis, sondern um ein gesittetes Wine & Dine. Es geht um acht Teilnehmer. Und um 13 Flaschen Wein, welche entkorkt und zum freiwilligen Verzehr, respektive zur «flüssigen Inhalation» zur Verfügung standen.

Ort des «Verbrechens», Restaurant Brandenberg in Zug. Teilnehmer. Eine Crew einer hier nicht genannten IT-Firma.

Beginn: 18.00 Uhr mit einem Champagner. Schluss: 23.00 Uhr mit Kaffee und Mineral.

Und beim Kaffee zückte ich meinen just neu justierten Lion Alcolmeter 500. Zuerst fragte ich jeden Teilnehmer nach seiner eigenen Einschätzung betreffend von seinem möglichen Promillezustand. Jeder gab einen geschätzten Wert an und blies dann ins weisse Röhrchen und wartete dann auf das «Urteil».

Es sei hier noch löblicherweise erwähnt, dass alle Teilnehmer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist waren. Ausser der Schreiberling dieses Artikels. Wenn ich an ein Auftrags-Wine&Dine fahre, dann weiss ich meine Weinlust zu zügeln. Nicht selten muss ich Gläser, Bücher oder auch Wein mitnehmen. Und das geht mit dem Zug nicht so gut. Klar juckt es mich manchmal in der Kehle. Ich weiss aber auch, dass das proklamierte «ein Glas genügt» eine plakative Drohung war bei der Einführung der 0.5 Promille-Alkohol-Toleranzgrenzen.

Andererseits reize ich die 0.5-Grenze auch nicht bis zum Anschlag aus. Aber ich weiss, dass «ein paar Deziliter Wein» zu einem Essen mit mehreren Gängen durchaus drin liegen. Ohne schlechtes Gewissen!

Und genau da liegt die Krux in der Sache. Bei einer Kombination von tollem Essen und wunderschönen Weinen, will man sich ja nicht demonstrativ zurückhalten.

Oft kennt ja Genuss keine wirkliche Bremsfunktion. Doch es ist die selektive, ganz persönliche Gratwanderung, welche es auszuloten gilt. Und durch autogenes Training kann man durchaus mit etwas weniger Wein ganz viel mehr erleben.

Die Testergebnisse www.bxtotal.com

BORDEAUX 2004 - IM TESSIN DEGUSTIERT

Ich war von Anfang an ein Fan von diesem (zu) wenig beachteten Millesime. Und viele Weinfreunde täten sich gut daran, die noch recht üppigen, attraktiven Angebote zu studieren. Denn Bordeaux 2004 ist auf gutem, solidem Weg zu einem grossartig gelungenen, nur langsam gereiften Klassiker zu mutieren.

Das ist eine Behauptung aus der damaligen Vermutung, vermischt mit einem sehr repräsentativen aktuellen Test. Mit 16 ausgesuchten Crus mit einer Preisbandbreite von 20 Franken (L’Inclassable) bis 2000 Franken (Pétrus).

Diese lunchige Weinprobe fand an einem wunderbar herbstlich-warmen Septembersonntag am Hügel des Monte Bre im Tessin statt. Mit Blick auf Lugano. An den drei runden Tischen; 24 Weinfreunde

Bild: Während die Damen auf der Terrasse ihren Kaffee genossen, posierten die qualmenden Männer um die 2004er-Trophäen.

In der Mitte vom Bild mit dem Gabriel-Gold-Glas im Blick-Visier; der Gastgeber Peter Reimer.

Alle Notizen und Bewertungen

MAN SOLLTE SENA KAUFEN!

Nach vielen Jahren önologischer Lethargie begann das Weinland Chile in den 90er-Jahren zu boomen. Erst war es Masse – dann Klasse. Und mit der Klasse kam die Sehnsucht der Spitzenwinzer an der Weltklasse mit partizipieren zu können…

Bis zum genannten Zeitraum war ein gut selektionierter Reserva damals noch das höchste der Gefühle. Aber – in der Weinszene entstand ein neuer Überbegriff «Icon-Wines».

Befreundetet mit Robert Mondavi und dessen Opus One als Vorbild, entstand aus dieser Connection Chadwick’s allererster Chile-Icon Wine: 1995 Seña!

Ich war im Jahr 1997 zu dessen Premiere eingeladen und flog dafür eigens nach Santiago de Chile. Der Launch; einer der heissesten Abende des Jahres. Rund 800 Gäste schwitzen in den dunklen Anzügen was das Zeug hielt. Nach endlos langen Lobesreden, einem nie endenden Diner und einem eben so langen, klassischen Konzert kam kurz nach Mitternacht der Seña auf die Bühne. Respektive ins Riedel-Glas. Ich hatte meinen Notizzettel schon längst bereit. In der Hand den als Gastgeschenk verabreichten Kugelschreiber mit Lapislazulifarbe. Erstes Fazit; lauwarmer Glühwein. Die Temperatur des Weines war genau gleich, wie der schwüle Sommerabend. Geschätzte 33 Grad!

Ich grapschte nach ein paar Eiswürfeln und legte diese in meine Serviette, dann band ich die Serviette um das Glas. Nach ein paar Minuten war es einigermassen möglich den Wein andeutungsweise einzuschätzen. Für eine seriöse Degustationsnotiz reichte es aber dann trotzdem nicht.

Trinkt man heute den allerersten Jahrgang Opus One (1979), so ist das eine müde, oxydierte Pfütze.

Jetzt verkostete ich den damals hoffnungsvollen Seña wieder in Zürich an einem Wine & Dine. Er ist zwar noch nicht kaputt, aber er ist leider auf dem Weg dorthin.